La experiencia enseña que es mucho más lo que desconocemos que lo que sabemos. También que muchas veces es más interesante el camino que el destino final y que lo verdaderamente revolucionario empieza con un “¡qué curioso!”.

lunes, 11 de junio de 2012

Juan Enríquez: ¿Serán nuestros hijos de una especie diferente?

lunes, 20 de junio de 2011

El iridio y los dinosaurios.

|

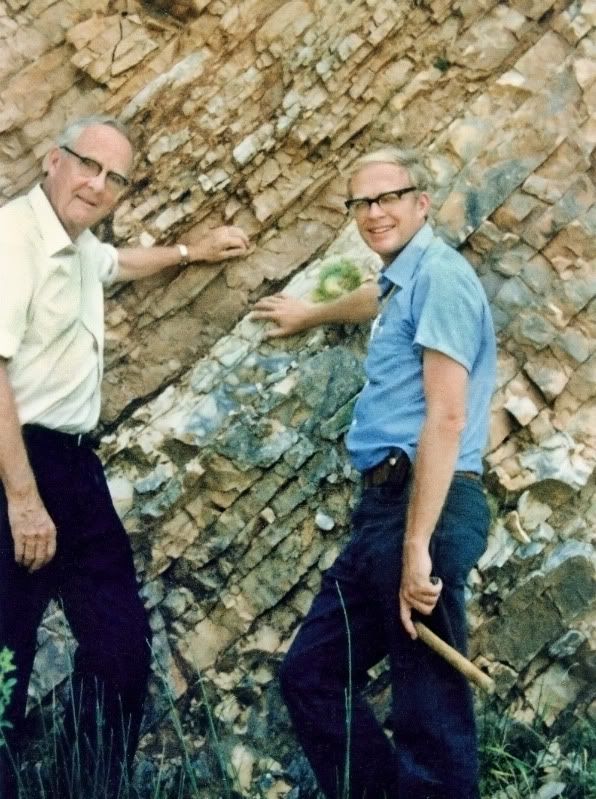

| Luis y Walter Álvarez en Umbría (Italia) |

Esta entrada es una participación de Experientia docet en la II Edición del Carnaval de Geología que organiza GeoCastAway, en la XX Edición del Carnaval de la Física que alberga Resistencia Numantina y en V Edición del Carnaval de Química que acoge Scientia.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

El catastrofismo episódico de Matthew frente a la evolución gradual de Darwin.

La teoría de Charles Darwin de la evolución gradual no estaría apoyada por la historia geológica, según un ensayo que publica Michael Rampino, de la Universidad de Nueva York (EE.UU.), en Historical Biology. De hecho, Rampino afirma que el punto de vista de Patrick Matthew, anterior al del propio Darwin, en el que la estabilidad evolutiva se ve interrumpida por extinciones masivas catastróficas, estaría más próximo a la visión actual de la evolución biológica..

Matthew (1790-1874) publicó sus ideas sobre la ley de la selección natural en su libro Naval Timber and Arboriculture en 1831. Si bien tanto Darwin como Alfred Russel Wallace reconocieron que Matthew fue el primero en proponer la teoría de la selección natural, tradicionalmente se ha venido atribuyendo su descubrimiento solamente a Darwin y Wallace. Los diarios de Darwin muestran que llegó a esta idea en 1838, y que compuso un primer ensayo sobre la selección natural en 1842. la teoría de Darwin y Wallace fue formalmente presentada en una conferencia en 1858, mientras que “El origen de las especies” se publicaba en 1859.

En el apéndice de Naval Timber and Arboriculture, Matthew describía la teoría de la selección natural en términos parecidos a los que después usaría Darwin: “Hay una ley natural universal en la naturaleza, que tiende a hacer a todo ser reproductivo lo más adaptado posible a su condición[...] Como el ámbito de la existencia es limitado y está pre-ocupado, son sólo los individuos más duros, más robustos, mejor adaptados a las circunstancias, los que son capaces de luchar hacia la madurez[...] ”

Sin embargo, había un punto en el que los planteamientos de Matthew y Darwin divergían. Al explicar las fuerzas que influían en este proceso, Matthew veía los acontecimientos catastróficos como un factor principal, manteniendo que las extinciones masivas eran cruciales para el proceso de la evolución: “[...] todos los seres vivos deben haber reducido tanto la existencia, que se formaría un nuevo ámbito desocupado para nuevas ramas divergentes de la vida [...] estos restos, acomodándose y amoldándose en el transcurso del tiempo […] al cambio en las circunstancias.”

Cuando Darwin publicó su “Origen de las Especies” cerca de tres décadas después, rechazó explícitamente el papel del cambio catastrófico en la selección natural: “ La vieja noción de que todos los habitantes de la Tierra habrían sido barridos por catástrofes en períodos sucesivos se abandona en general”. Así, la teoría de la evolución que Darwin describió se basaba en una lucha continua por la supervivencia entre los individuos dentro de las poblaciones de la especies existentes. Según Darwin, el proceso de selección natural debería llevar a cambios graduales en las características de los organismos supervivientes.

La historia geológica se ve actualmente caracterizada por largos periodos de estabilidad puntuada por importantes cambios ecológicos que tienen lugar episódica y rápidamente, lo que no termina de ajustarse a la teoría original de Darwin que afirmaba que: “la mayor parte del cambio evolutivo tuvo lugar muy gradualmente por competición entre organismos y adaptándose mejor a un entorno relativamente estable”.

La contribución de Matthew fue mayormente ignorada en su tiempo y, actualmente, solamente amerita alguna nota al pie de página. Su descubrimiento fue enviado a la papelera de las ideas científicas despreciadas por demasiado prematuras.

Imagen: marcas de dientes dejadas por un mamífero, probablemente un multituberculado, en una costilla de dinosaurio de hace 75 millones de años.

Referencia:

Rampino, M. (2010). Darwin's error? Patrick Matthew and the catastrophic nature of the geologic record Historical Biology, 1-1 DOI: 10.1080/08912963.2010.523948viernes, 21 de mayo de 2010

La vida maravillosa continúa.

Algunos descubrimientos son tan inusuales que se emplean años, décadas y algunas veces siglos en comprender su significado completo. Uno de estos descubrimientos es un lugar llamado Burgess Shale, que contiene un registro fósil de las más extrañas criaturas que vivieron hace 505 millones de años. Fue descubierto en las Montañas Rocosas canadienses hace más de un siglo y se hizo famoso tras el libro "Wonderful Life" (Vida maravillosa) de Stephen Jay Gould. Durante mucho tiempo se ha creído que la curiosa fauna que vivió allí desapareció en una serie de extinciones basándose simplemente en que termina el registro fósil. Pero ya no parece que sea así.

Burgess Shale apareció poco después de un periodo conocido como la explosión del Cámbrico, en el que surgieron la mayoría de grupos de animales complejos en un intervalo de tiempo sorprendentemente corto. Hace más de 560 millones de años la mayor parte de seres vivos eran o bien células individuales o simples colonias de células. Entonces, por razones que continúan siendo un misterio, la vida se diversificó masivamente y se volvió aún más compleja ya que la tasa de evolución aumentó. Una característica inusual de Burgess Shale es que es uno de los estratos de fósiles más antiguos que contienen impresiones de las partes blandas de los animales. Uno de los secretos mejor guardados de la paleontología es que los fósiles no son un registro de la vida que existía en un determinado momento, sino un registro de la vida con huesos y conchas.

Aunque el estrato de fósiles se descubrió en una montaña, cuando estos animales estaban vivos merodeaban bajo un océano, cuyo lecho fue más tarde levantado por los movimientos tectónicos para crear las Montañas Rocosas. Nadie sabe exactamente por qué estaban tan bien preservados. Una posibilidad es que estas criaturas fueran enterradas rápidamente y en unas condiciones no apropiadas para la descomposición de las partes blandas del cuerpo por bacterias.

Los que trabajaron primero en Burgess Shale, desenterrando 65.000 especímenes durante un período de 14 años hasta 1924, dieron por sentado que los fósiles provenían de miembros extintos de grupos de animales que existen hoy día. Esto resultó ser una traba a la investigación, ya que las criaturas eran tan inusuales que todavía es difícil clasificarlas.

El Opabinia regalis, por ejemplo, tenía unos

El Nectocaris ptyrex, parecía poco más o menos una sanguijuela, pero con aletas y tentáculos.

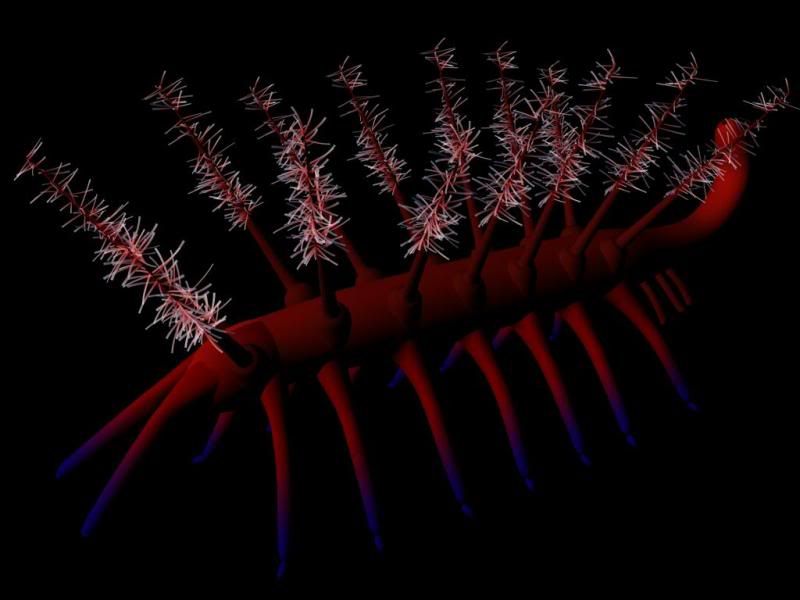

El rey de la rareza era, sin duda, el bien llamado el pequeño (

Los paleontólogos han pensado durante mucho tiempo que los animales de Burgess Shale son ejemplos de experimentos de la evolución. En otras palabras, formas de vida completamente nuevas que no sobrevivieron o que llevaron a otros grupos o especies. Irónicamente, Hallucigenia, resultó ser la excepción que confirmó la regla. Hoy se piensa que fue un ancestro de los artrópodos modernos, que incluye cualquier cosa con un exoesqueleto duro, desde moscas y mariposas a ciempiés y cangrejos. Muchas otras de esas extrañas criaturas resultan ser caras familiares disfrazadas.

Ahora otro malentendido ha sido eliminado. En un artículo publicado en Nature por un equipo de investigadores encabezado por Peter van Roy de

Referencia:

Van Roy, P., Orr, P., Botting, J., Muir, L., Vinther, J., Lefebvre, B., Hariri, K., & Briggs, D. (2010). Ordovician faunas of Burgess Shale type Nature, 465 (7295), 215-218 DOI: 10.1038/nature09038jueves, 3 de diciembre de 2009

El desbordamiento de un lago provocó una edad de hielo hace 12.800 años en cuestión de meses.

William Patterson, de

Hace unos 12.800 años el hemisferio norte sufrió una mini edad de hielo, conocida como Dryas Reciente (DR) que duró unos 1.300 años. Las pruebas geológicas muestran que el DR fue provocado por una aportación repentina de agua dulce proveniente del lago glacial Agassiz en América del Norte (en el mapa; su extensión era de

Sin la influencia cálida de la circulación de este océano las temperaturas en el hemisferio norte cayeron en picado, las capas de hielo crecieron y la civilización humana, simplemente, se deshizo.

Pruebas anteriores procedentes de los núcleos de hielo de Groenlandia habían indicado que este cambio repentino en el clima tuvo lugar a lo largo de una década poco más o menos. Ahora nuevos datos muestran que el cambio fue dramáticamente abrupto, requiriendo unos meses tan solo, un año o dos a lo sumo.

Patterson y sus colegas han creado el registro de mayor resolución del DR hasta la fecha, a partir del lodo de un antiguo lago, el Lough Monreach, en Irlanda. Usando un escalpelo, las capas extraídas de su fondo fueron cortadas en microcapas de sólo

Los isótopos de carbono en cada microcapa revelaron lo productivo (cuánta vida contenía) que había sido el lago, mientras que el oxígeno daba una idea de la temperatura y del agua de lluvia caída. Al comienzo del DR el nuevo registro muestra que las temperaturas cayeron en picado y que la productividad del lago se paró en el curso de unos pocos años.

Mientras tanto, el registro de isótopos del final del DR indica que la recuperación fue paulatina, necesitó dos siglos, en vez de los diez años que mostraban de nuevo los núcleos de hielo. Lo que tiene sentido, ya que las circulaciones atmosférica y oceánica necesitarían de un tiempo para comenzar de nuevo.

¿Podría ocurrir lo mismo otra vez? Según Patterson et ál., sí. Si la capa de hielo de Groenlandia se derritiese súbitamente, sería catastrófico.

sábado, 21 de noviembre de 2009

El caso de la extinción de la megafauna del Pleistoceno: nuevas pruebas.

Cada vez que los humanos modernos alcanzaron un nuevo continente en su expansión a partir de su África original hace 50.000 años, ya fuese Australia, Europa o las Américas, toda la gran fauna desapareció rápidamente.

Esta prueba circunstancial que aporta el registro fósil sugiere que el primer logro de los humanos al llegar a un nuevo territorio era cazar todos sus animales de gran tamaño hasta la extinción. Pero los apologetas de la especie humana han intentado encontrar un chivo expiatorio, desde el cambio climático hasta el impacto de asteroides. ¿Quién o qué fue el culpable de la extinción de la megafauna del Pleistoceno?

Un análisis cuidadoso de varios depósitos lacustres de Wisconsin y Nueva York aporta nuevas pruebas a este debate. Un equipo liderado por Jacquelyn Gill, de la Universidad de Wisconsin, ha descubierto una secuencia de acontecimientos que descarta algunas explicaciones y constriñe severamente otras. Sus resultados se publican en Science.

La primera prueba documentada por el equipo de Gill es el ritmo de extinción en América del Norte. Las especies extinguidas fueron todas las especies de más de 1.000 kilos y la mitad de las que pesaban más de 30 kilos.

Los investigadores encontraron una forma muy ingeniosa de seguir el ritmo de desaparición: el hongo de las heces Sporormiella. Este hongo tiene que pasar a través del sistema digestivo para completar su ciclo vital, y sus esporas se encuentran en las heces de los animales. Midiendo el número de esporas en los depósitos lacustres, los investigadores pudieron documentar la desaparición paulatina de los grandes animales desde hace 14.800 hasta hace 13.700 años.

La siguiente pista que surgió de los depósitos lacustres fue el polen de nuevas plantas incluyendo árboles de hojas anchas como el roble. Esta nueva comunidad de plantas parece haberse desarrollado porque se vio libre de ser el pasto de los grandes mamíferos.

La tercera prueba que Gill et ál. encontraron fue una capa de finos granos de carbón vegetal, presumiblemente de fuegos que siguieron a la acumulación de madera.

Esta secuencia de acontecimientos tiene implicaciones directas sobre qué pudo ser el responsable de las extinciones. Primero, descarta como culpable el impacto de un asteroide o cometa que ocurrió hace 12.900 años; los animales se habían muerto mucho tiempo antes.

También excluye la versión estándar de una explicación muy de moda últimamente, la pérdida de hábitat debida al cambio climático. La extinción de los grandes animales ocurrió antes de la emergencia de las nuevas comunidades de plantas. Un aspecto del clima no queda descartado completamente, un cambio directo de temperatura.

La tercera sospechosa en quedar libre es la cultura Clovis, que apareció por primera vez hace unos 13.000 años, bastante después de la extinción. El pueblo Clovis ha sido considerado durante mucho tiempo los primeros habitantes de América del Norte, que alcanzaron probablemente cruzando el puente terrestre que unía Siberia y Alaska durante la última Edad de Hielo.

Entonces, ¿exculpan estos nuevos datos a los humanos del asesinato del mamut de América del Norte? No exactamente. Se han encontrado huesos de mamut de hace 14.000 años descarnados con utensilios humanos en Wisconsin. Evidentemente había personas antes de los Clovis en América del Norte, y es posible que cazaran hasta la extinción de los grandes animales.

Pero Gill y sus colegas aún no quieren declarar culpables a los humanos: todavía no se puede eliminar completamente el cambio climático, como veíamos más arriba. Tampoco está claro si el pueblo pre-Clovis tenía la tecnología para abatir animales del tamaño de un mamut; podrían muy bien haberse alimentado de animales muertos por otra causa.

El caso sigue abierto.

Referencia:

Gill, J., Williams, J., Jackson, S., Lininger, K., & Robinson, G. (2009). Pleistocene Megafaunal Collapse, Novel Plant Communities, and Enhanced Fire Regimes in North America Science, 326 (5956), 1100-1103 DOI: 10.1126/science.1179504viernes, 9 de octubre de 2009

El misterio de Fossil Lake resuelto a lo Sherlock Holmes.

Desde comienzos del siglo XIX, Fossil Lake (el lago fósil), un lugar de 52 millones de años de antigüedad en el suroeste de Wyoming (EE.UU.), ha sido conocido por sus peces, insectos, reptiles (cocodrilos incluidos), pájaros y mamíferos. Contiene millones de ellos, bellamente preservados en capas de piedra caliza intercalada con ceniza volcánica. Y sin embargo este paraíso paleontológico encierra un oscuro secreto: las muertes masivas no fueron causadas por un solo acontecimiento. Las capas intercaladas de ceniza muestran que ocurrían con regularidad. Hasta ahora, nadie ha dado una explicación satisfactoria de los hechos.

Jo Hellawell del Trinity College Dublin (Irlanda) en el papel de Sherlock Holmes, y sus colegas de

Una posibilidad, el que las erupciones que dieron lugar a las cenizas fueron las responsables, se descarta fácilmente porque las capas de ceniza no se correlacionan con las ricas en fósiles. Grandes tormentas o inundaciones también parecen causas altamente improbables. Habrían arrastrado grandes cantidades de roca dentro del lago en los momentos en los que murieron los animales; pero los fósiles están rodeados solamente de capas finas de cieno. Las sequías tampoco parece que sea probable que fuesen las culpables. Habrían dejado pistas discretas en la composición isotópica de la caliza, al desplazar las proporciones de las versiones pesada y ligera de los átomos de carbono y oxígeno del carbonato cálcico.

Una vez demostrado que los acontecimientos climáticos o medioambientales son explicaciones improbables, Hellawell y sus colegas comenzaron a analizar los sedimentos con mayor detalle. Primero, consideraron la posibilidad de que hubiese habido una emanación estacional de agua tóxica o pobre en oxígeno. Los cambios de temperatura en el lago durante el invierno podrían haber hecho que subiese agua estancada a la superficie asfixiando así bancos enteros de peces. Concluyeron que estas emanaciones podrían explicar claramente las muertes masivas de peces, pero no así las de los insectos, reptiles, pájaros y mamíferos, ya que estos animales respiran aire y no oxígeno disuelto en el agua.

La única posibilidad que quedaba era que el mismo lago se convirtiese de alguna manera en una enorme olla de veneno, intoxicando a cualquier animal que bebiese las aguas o comiese los animales que encontrase dentro. ¿Cómo podía ser esto posible en primer lugar, que ocurriese repetidamente, y que en el ínterin el lago se repoblase? El 23 de septiembre pasado, en la reunión anual de

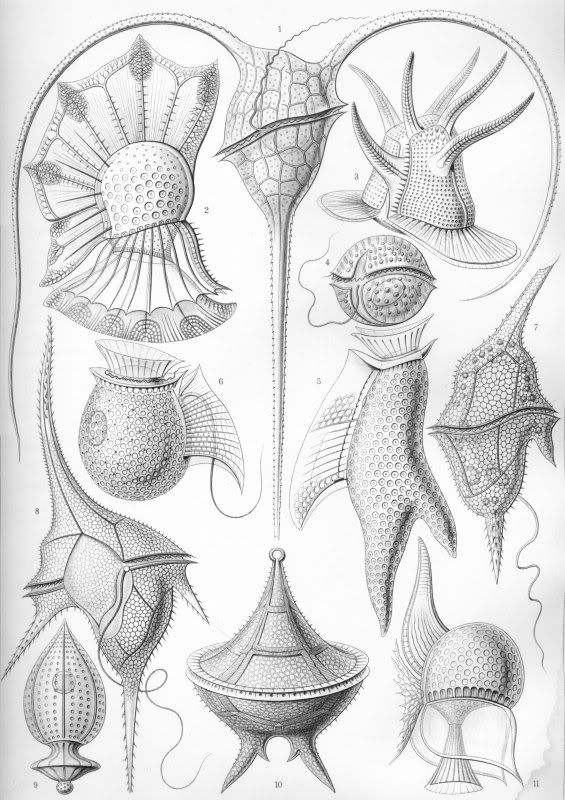

El equipo analizó los compuestos orgánicos de las rocas de Fossil Lake. Este análisis detectó 4-metil esteranos (el esterano es el nombre corto del ciclopentanoperhidrofenantreno y la base química de los esteroides). Estas sustancias son producidas a menudo por microalgas llamadas dinoflagelados. Muchos dinoflagelados son inocuos, pero otros producen neurotoxinas. En varias partes del mundo, como en los mares que rodean la península de

Los florecimientos tóxicos también ocurren, aunque a menor escala, en agua dulce, estando ligados a la disponibilidad de nutrientes. Esta, según Hellawell, sería la respuesta al misterioso caso de Fossil Lake. Elemental.

[En la imagen, retrato de los dinoflagelados sospechosos realizado por Ernst Haeckel, Peridinea, 'Kunstformen der Natur''- 14 (1904)]

lunes, 15 de junio de 2009

Sobre la longevidad de los planetas con vida.

Dentro de un millón de años

Las temperaturas en la superficie de

Conforme el Sol ha ido madurando a lo largo de de los últimos 4.500 millones de años se ha vuelto más brillante y más caliente, incrementando la cantidad de radiación solar que recibía

Un mecanismo alternativo para compensar el incremento de temperaturas es reducir la presión atmosférica global. Usando la analogía del aislante de la casa, hacemos que sea menos compacto, permitiendo que haya más huecos por los que pueda escapar la radiación infrarroja.

¿Qué mecanismo proponen los autores para disminuir la presión atmosférica? La idea es la siguiente: las células de los seres vivos incorporan nitrógeno cuando crecen y se entierra con ellos cuando mueren. La biosfera está retirando de hecho nitrógeno molecular del aire por esta vía. El nitrógeno constituye aproximadamente un 78% del aire. De esta manera calculan los investigadores liderados por King-Fa Li,

Si la hipótesis es cierta la presión atmosférica debe ser ahora menor de lo que ha sido a lo largo de la historia de

Esta hipótesis tiene sus implicaciones para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si es cierto el mecanismo para

Referencia:

viernes, 8 de mayo de 2009

Renacieron hace 560 millones de años

En la historia de la vida, el período edacárico se caracteriza por una enigmática colección de fósiles macroscópicos que registran la aparición de animales que tomaron la forma de discos, bolsas, o láminas. Simultáneamente, aparecen en el registro geológico microfósiles muy decorados de un tamaño inusual (más de 100 micras). Al igual que sus hermanos macro, el origen de estos microfósiles ha sido un misterio.

Más información: Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 106, 6519 (2009).

miércoles, 29 de abril de 2009

Los datos fósiles y los moleculares, ¡cuadran!

Durante un seminario en otra institución hace algunos años, al paleontólogo de

Durante más de dos décadas, el debate entre biólogos y paleontólogos acerca de la fiabilidad de sus diferentes métodos ha tenido sus altos y bajos. Hasta ahora, la atención se ha centrado en la completamente distinta historia evolutiva de ciertas especies según los fósiles o la genética.

Los científicos que emplean técnicas moleculares afirman que la genética determina con mucha mayor precisión las relaciones evolutivas que lo que lo pueda hacer la comparación de las características físicas conservadas en los fósiles. Pero, ¿hasta que punto son realmente imprecisos los fósiles? Jablonski y John A. Finarelli, de

Compararon los datos moleculares con los datos basados en las clases de características usadas para distinguir líneas fósiles para 228 mamíferos y 197 moluscos a nivel de género (por ejemplo, tanto los perros como los lobos pertenecen al género Canis)

Independientemente de como lo mirasen, la líneas definidas por sus formas fósiles “mostraban un ajuste imperfecto pero bastante bueno con los datos moleculares”, dijo Jablonski. Los ajustes eran generalmente mucho mejores que el azar. Las pocas excepciones incluían las almejas de agua dulce, “un completo desastre”, en palabras del autor del estudio.

Lo siguiente que hicieron Jablonski y Finarelli fue un nuevo análisis de los ajustes pero centrándose en rangos geográficos y tamaño corporal. El resultado: un encaje “espectacularmente robusto” entre los datos fósiles y moleculares.

Jablonski interpreta estos resultados como buenas noticias para los estudios evolutivos. El trabajo respalda una amplia variedad de análisis entre animales vivos y fósiles, desde tendencias en el incremento del tamaño corporal en líneas de mamíferos, hasta las tremendas subidas y bajadas en la diversidad de los registros fósiles de las explosiones evolutivas y de las extinciones masivas.

“Nuestro trabajo también apunta a nuevas colaboraciones con la biología molecular, ya que hemos aclarado los desajustes que de hecho encontramos”

Más información: "Congruence of morphologically-defined genera with molecular phylogenies," by David Jablonski and John A. Finarelli; Proceedings of the National Academy of Sciences, edición online de la semana 27 abril al 1 de mayo.

martes, 28 de abril de 2009

El mundo perdido: ¿sobrevivieron los dinosaurios a la extinción del Cretáceo?

Nuevas pruebas sugieren que bolsas de dinosaurios sobrevivieron a la extinción masiva de hace 65 millones de años.

“La gran dificultad con esta hipótesis (que estos son los restos de los dinosaurios que sobrevivieron) es descartar la posibilidad de que los huesos sean de antes de la extinción” comenta Jim Fasset del U.S. Geological Survey, autor de la investigación. “Después de morir y depositarse en arenas o lodos, es posible que los huesos sean exhumados por ríos e incorporados a rocas más jóvenes”, explica. Esta no es la forma habitual en la que los depósitos fósiles de esta clase se forman, pero se ha demostrado que explica otros casos de presuntos huesos post-extinción. Fassett ha reunido un conjunto de pruebas que indican que estos fósiles de

El primer paso ha de ser demostrar que las rocas que contienen los huesos son más jóvenes que el acontecimiento de extinción. Fassett ha analizado la polaridad magnética de las rocas y el polen que contienen, diferentes aproximaciones para averiguar la edad de las rocas que, concluye el autor, “indican independientemente que datan después de la extinción”. Fassett también encontró que “los huesos de dinosaurio de

¿Prueba esto de forma concluyente que los dinosaurios sobrevivieron a las extinciones del Cretáceo? Según David Polly, uno de los editores de la revista en la que se publica la investigación, “esta es una conclusión controvertida, y muchos paleontólogos se mantendrán escépticos”, pero sabemos que algunos dinosaurios teropodos voladores (vulgo pájaros) y cocodrilos consiguieron sobrevivir, por lo que la posibilidad de bolsas de supervivientes de otros tipos de dinosaurios no es tan descabellada como pudiera parecer. Encontrar pruebas evidentes se hace difícil cuando la escena del crimen tiene 65 millones de años. Lo que es seguro es que no sobrevivieron durante mucho tiempo, por lo que el escenario planteado por “El mundo perdido” de hombres y dinosaurios existiendo al mismo tiempo todavía pertenece al reino de la fantasía.

El artículo, "New Geochronologic and Stratigraphic Evidence Confirms the Paleocene Age of the Dinosaur-Bearing Ojo Alamo Sandstone and Animas Formation in The San Juan Basin, New Mexico and Colorado" by James Fassett, está disponible con fecha 29 de abril en Palaeontologia Electronica, http://www.palaeo-electronica.org/

lunes, 27 de abril de 2009

Nuevo mazazo a la teoría del asteroide mata-dinosaurios.

El impacto no llevó a la extinción masiva de hace 65 millones de años, según los geólogos.

La resistente teoría popular de que el cráter de Chicxulub contiene la clave de la extinción de los dinosaurios, junto con la del 65 % de todas las especies hace 65 millones de años, se pone en duda en un artículo en el Journal of the Geological Society que se publica hoy.

El cráter, descubierto en 1978 en el norte de la península de Yucatán (México) y que mide unos

Cuando se encontraron esférulas del impacto justo por debajo de la frontera Cretáceo-Terciario (K-T), se identificó rápidamente como la señal inequívoca de su responsabilidad en el acontecimiento de extinción masiva que tuvo lugar hace 65 millones de años.

Fue este evento el que significó la desaparición de los dinosaurios, junto con una enorme cantidad de especies de plantas y animales.

Sin embargo, algunos científicos no están de acuerdo con esta interpretación.

La última investigación, liderada por Gerta Keller de

Desde El Peñón (México), Keller comenta: “sabemos que se depositaron entre cuatro y nueve metros de sedimentos a un ritmo de dos o tres centímetros cada mil años después del impacto. El nivel de la extinción masiva puede verse en sedimentos por encima de este intervalo”.

Los defensores de la teoría del impacto de Chicxulub sugieren que el cráter de impacto y el acontecimiento de extinción masiva sólo aparecen separados en el registro sedimentario debido a las perturbaciones provocadas por el terremoto y el tsunami consecuencia del impacto del asteroide.

“El problema con la interpretación del tsunami”, dice Keller, “es que este complejo de piedra arenisca no se depositó durante horas o días a causa de un tsunami. El depósito ocurrió en un periodo de tiempo muy largo.”

El estudio encontró que los sedimentos que separan ambos acontecimientos son característicos de la sedimentación normal, con madrigueras creadas por animales que colonizaron el suelo oceánico, sedimentos de erosión y transporte, y sin evidencias de perturbaciones estructurales.

Los científicos también encontraron pruebas de que el impacto del Chicxulub no tuvo el efecto dramático sobre la diversidad de especies que se había sugerido.

En un punto de El Peñón, los investigadores encontraron 52 especies presentes en los sedimentos por debajo de la capa de esférulas de impacto, y contaron 52 todavía presentes en capas por encima de las esférulas.

“Encontramos que ni una sola especie se extinguió como consecuencia del impacto de Chicxulub”, dice Keller.

“Esta conclusión no debería ser una sorpresa demasiado grande”, comenta. Ninguna de las otras grandes extinciones masivas está asociada a un impacto, y no se conoce que ningún gran cráter haya causado un acontecimiento de extinción.

Keller sugiere que las erupciones volcánicas de las Trampas del Decán en India pueden ser responsables de la extinción, emitiendo enormes cantidades de polvo y gases que podrían haber bloqueado la luz solar y haber provocado y significativo efecto invernadero.

Más información: Cuando las almejas dominaban

sábado, 1 de septiembre de 2007

Cuando las almejas dominaban la Tierra

Desconocemos si la hipótesis para explicar la enorme extinción masiva del final del Pérmico ha surgido por la presión de la moda (no sería la primera vez que esto ocurre en la historia de la ciencia), pero, en cualquier caso, proporciona claves para vislumbrar qué podía ocurrir en los océanos de aquí a no mucho tiempo.

La extinción del Pérmico tuvo lugar al final de este período (por eso también se llama Pérmico –Triásico), hace 252 millones de años, y dejó paso a unas condiciones de la Tierra tales que permitieron la aparición de los dinosaurios en el Triásico. Este fenómeno supuso la extinción del 70% de la vida terrestre y el 95% de la marina; en el mar sólo sobrevivieron algunos bivalvos y gasterópodos según se desprende de los estudios llevados a cabo por la doctora Fraiser, de la Universidad de Wisconsin en Milwakee,. Recuperarse de lo que ocurrió supuso 5 millones de años.

La hipótesis sería la siguiente. Las estimaciones de los niveles de CO2 atmosférico al final del Pérmico dan niveles del orden de 6 a 10 veces mayores que los actuales. El dióxido de carbono provendría de la mayor erupción volcánica continua de la que se tiene noticia, conocida como las Trampas Siberianas, que habría emitido ingentes cantidades de gas durante un millón de años.

Los altos niveles de CO2 habrían incrementado las temperaturas, resultando en un calentamiento global a gran escala. Este calentamiento generalizado derretiría el hielo de los polos, con lo que el reequilibrio de la temperatura del mar haría que no existiese una zona fría en los mismos y por lo tanto cesarían las corrientes. Los océanos se estancarían con lo que bajaría su nivel de oxígeno, matando la vida en las aguas más profundas, donde no llegaba el oxígeno del aire.

La descomposición de los cadáveres proporcionaría un incremento adicional en el nivel de CO2 y también elevaría la cantidad del venenoso sulfuro de hidrógeno. Los océanos se habrían convertido de esta manera en una mezcla inhabitable. Sólo los habitantes de aguas someras, más ricas en oxígeno, y los de menor tamaño, sobrevivieron en estas condiciones: bivalvos (almejas) y gasterópodos (caracoles).

Los niveles de CO2 se mantuvieron altos durante mucho tiempo, lo que explicaría la lenta recuperación de la vida.

Curiosamente el Triásico parece estar marcado por dos fenómenos ligados a incrementos en los niveles de dióxido de carbono. El período termina con la desaparición de los arrecifes de coral y se inicia con los arrecifes creados por los bivalvos.

Extinciones masivas, cómo la órbita solar puede influir en la evolución: http://cesartomelopez.blogspot.com/2007/08/extinciones-masivas-cmo-la-rbita-solar.html

Extinción pérmica, ¿causada por el calentamiento global?: http://www.astroseti.org/imprime.php?codigo=1067

domingo, 5 de agosto de 2007

Extinciones masivas: cómo la órbita solar puede influir en la evolución.

Las explicaciones de estos sucesos son variadas. De todos es conocida la hipótesis de que la extinción de los dinosaurios se produjo por el impacto de un meteorito. Pero, ¿existirá algún fenómeno que las explique todas?

En 2005 Rohde y Muller publicaron un trabajo en el que elaboraron los datos que aparecían en el “Compendio de géneros animales marinos fósiles” de Sepkoski. Calcularon y representaron gráficamente las fracciones de géneros que están presentes en un periodo de tiempo pero que no existen en el siguiente intervalo (ver gráfico, las cinco grandes están representadas por tipo de letra grande).

Dos conclusiones se extraen del trabajo de Rohde y Muller, las extinciones han ocurrido a lo largo de toda la existencia de la vida en la Tierra y, lo más llamativo, parece que hay una periodicidad, un ciclo: cada 62 millones de años. ¿Qué podría explicar un ciclo así? El período es mayor que nada terrestre o incluso relativo al Sistema Solar.

Melott y Medvedev han descubierto que este período se corresponde con los puntos más altos del sol en su órbita relativa al plano de la galaxia. En estos puntos es cuando el Sistema Solar esta más próximo a una fuente de rayos cósmicos creados por las interacciones del campo magnético de la Vía Láctea con la radiación generada por un grupo de galaxias próximas. Los investigadores han encontrado un nivel de coincidencia increíble.

Los efectos que podrían tener los rayos cósmicos sobre la biodiversidad son variados:

1) Efectos directos de la radiación (mayormente muones) sobre la superficie y en los mares hasta una profundidad de 1 km;

2) Cambio substancial del clima producido por el efecto semilla para las nubes producido por la ionización, aumentando el albedo de la Tierra;

3) Efectos de NOx atmosférico y las lluvias de ácido nítrico:

4) Incremento de la radiación UVB debido al efecto de la ionización sobre la capa de ozono.

El trabajo de Melott y Medvedev incluye predicciones observacionales que lo confirmarían o lo rechazarían.

Original de Melott y Medvedev: http://arxiv.org/abs/astro-ph/0602092

ScienceNow: http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2007/801/1