¿Por qué tenemos hijos? Es una pregunta muy simple y a la que se

podrá dar muchas respuestas, pero sólo una es la correcta: tenemos

hijos porque estamos genéticamente determinados para ello. No hay

más. Después le podemos buscar la justificación que queramos, pero

el hecho cierto es ese. De hecho, un análisis puramente racional

puede llegar a la conclusión que es económicamente más eficiente,

fisiológicamente menos estresante y emocionalmente igual de

gratificante cultivar amistades adecuadas y, quizás, tener una

mascota. Así, por ejemplo, personas, que por motivos religiosos

(cristianos, budistas, etc.) en muchos casos, viven en comunidad y

sin hijos están perfectamente realizadas, tienen apoyo en su vejez y

son felices, que es de lo que se trata en definitiva.

Los beneficios que puede aportar un hijo en la especie humana son

sólo perceptibles a largo plazo. Entonces, ¿qué clase de

compensación a corto pueden aportar, sobre todo a la madre que

invierte su cuerpo, sus horas de sueño y el desarrollo futuro de su

vida? Usando un símil un poco grosero pero comprensible, si un

fumador es incapaz de renunciar a un cigarrillo (“beneficio” a

corto) en aras de su salud futura (beneficio a largo), ¿cómo es

posible renunciar a muchas cosas a corto y medio plazo a favor de un

posible beneficio futuro (mantenimiento en la vejez/perpetuación de

los genes) invirtiendo en un hijo? La respuesta no puede ser otra que

existen mecanismos de compensación a corto de los que las madres no

son siquiera conscientes.

Efectivamente, decidimos tener hijos y cuidarlos con

desprendimiento y sacrificio, cuando en realidad estamos respondiendo

a un automatismo. Y parte de ese automatismo pasa por cómo cambia el

encéfalo de las madres (y también el de los padres, pero este es un

mecanismo diferente). Sí, has leído bien, la mujer que hoy se queda

embarazada tiene un encéfalo que funciona de forma diferente a como

lo hará nueve meses después, aunque ella pueda creer que sigue

siendo el mismo (lo que es equivalente a decir “que ella cree que

es la misma”). Sobre esto se ha escrito mucho pero un reciente

estudio publicado en Frontiers of Psychology

por un equipo internacional encabezado por

Johan Lundström, del Instituto Karolisnska (Suecia), nos da un

ejemplo magnífico de lo que estamos intentando contar.

Todo el que haya cogido un bebé en brazos ha notado que este

desprende un olor distintivo y agradable. Pues bien, Lundström et

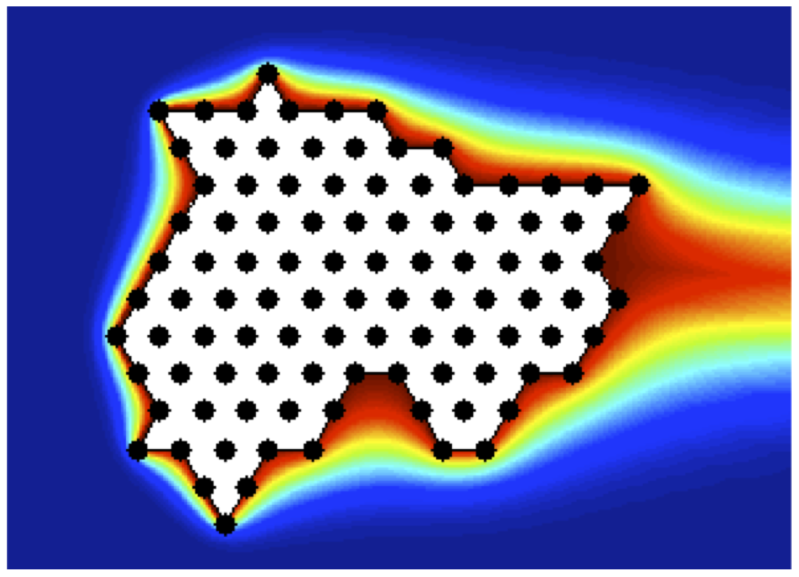

al. lo que han hecho ha sido comprobar empleando resonancia magnética

funcional (fMRI) que los encéfalos de las madres recientes responden

significativamente más a este olor que los de las mujeres que no son

madres. Además esta respuesta se produce en los centros relacionados

con la recompensa y la motivación: el olor del bebé está

compensando neuroquímicamente los desvelos y sacrificios de la

madre.

Los investigadores estudiaron a dos grupos de mujeres. El primero

estaba constituido por aquellas que habían sido madres entre tres y

seis semanas antes del comienzo del experimento. El otro por mujeres

de similares características que nunca habían sido madres. Para

evitar el efecto de la presencia de bebés, los investigadores

emplearon la ropa de algodón que había estado en contacto

directamente con los cuerpos de bebés de una guardería de Dresde

(Alemania) y, por tanto, sin absolutamente ninguna relación con las

participantes en el estudio. Haciendo pasar aire limpio por esta ropa

se hacía llegar a la nariz de las voluntarias el olor y su respuesta

se midió con fRMI. Independientemente de lo anterior, las mujeres respondieron a un cuestionario sobre el olor percibido: familiaridad,

agrado e intensidad.

Si bien las evaluaciones cualitativas dadas por el cuestionario

resultaron similares en ambos grupos, los resultados del fMRI no lo

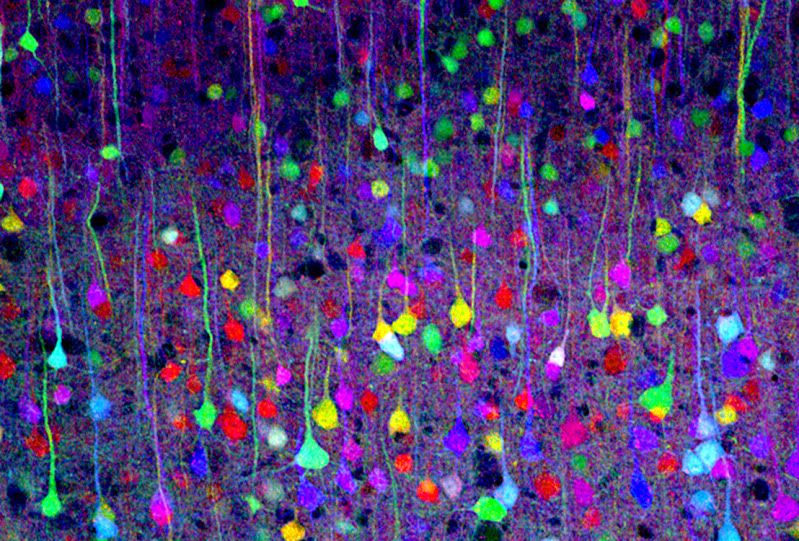

fueron tanto. Ambos grupos de mujeres activaban las mismas regiones

encefálicas al percibir el olor: el putamen, y los núcleos caudados

dorsal y medial. Pero en los encéfalos de las madres recientes la

actividad neuronal era sensiblemente mayor. Esta modificación en la

respuesta del encéfalo podría ser la expresión de una adaptación

que asegura que una madre cuide de su hijo.

En otras palabras, ya que el recién nacido no puede comunicarse

verbalmente más allá del llanto indiscriminado, ni por medios

visuales (gestos) aparte de los básicos, el principal vínculo que

se produce entre madre y bebé es puramente químico. De tal manera

que se atendería al bebé por el placer que conlleva estar junto a

un bebé que huela a bebé sano y limpio (que, de paso, no llora). El

mismo mecanismo que lleva a un adicto a consumir la droga que ha

cambiado su encéfalo.

Referencia:

Referencia:

Lundström J.N., Mathe A., Schaal B., Frasnelli J., Nitzsche K., Gerber J. & Hummel T. (2013). Maternal status regulates cortical responses to the body odor of newborns., Frontiers in psychology, PMID: 24046759

.jpg)