En 1911 el comité Nobel concedía el

premio de química a Marie Curie “como reconocimiento a sus

servicios en el avance de la química por el descubrimiento de los

elementos radio y polonio, por el aislamiento del radio y el estudio

de la naturaleza y compuestos de este elemento extraordinario.”

Que Marie Curie merecía el premio

nadie lo discute, ni lo haremos nosotros en lo que sigue. Ahora bien,

también es cierto, que nada de lo relacionado con el descubrimiento

del polonio y el radio hubiese sido posible sin los conocimientos

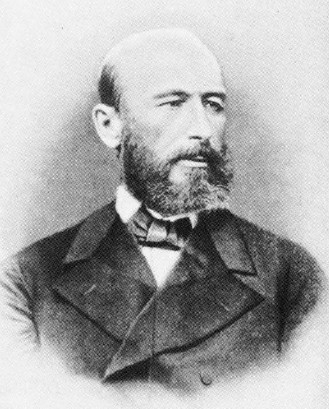

químicos de Gustave Bémont. Es nuestro objetivo en este breve texto

exponer algo de la química del descubrimiento, la mejor forma,

creemos, de comprender la verdadera dimensión de las aportaciones de

Gustave Bémont. Por otra parte quizás también sería interesante

desmitificar la imagen del trabajo aislado de la pareja Curie en sus

primeros años de colaboración, por lo que mencionaremos a todo

aquel que nos conste que ayudó de alguna manera relevante (que

fueron, mire usted, mayoritariamente químicos).

|

| El fantasma, Pierre y Marie Curie en el laboratorio de rue Vauquelin / Foto tal cual aparece en Wikimedia Commons |

Un tema para la tesis

La anécdota de la vida de Marie Curie

es tan conocida que no abundaremos en ella. Baste decir que Marie

Curie obtuvo su segunda licenciatura (en matemáticas) en 1894, tras

haber obtenido la de física en 1893 y haber comenzado a trabajar

bajo la supervisión de Gabriel Lippmann (quien a la postre sería su

director de tesis y su primera conexión con la Academia de Ciencias;

curiosamente obtendría el Nobel en 1908, después de que su pupila

lo consiguiese en 1903). En 1895 se casó con Pierre Curie, un físico

conocido por sus estudios en magnetismo y simetría cristalina que,

junto a su hermano Jacques, había descubierto el efecto

piezoeléctrico en 1882. Pierre era en ese momento profesor e la

Escuela Municipal de Física y Química Industriales (EMFQI), sita en

el número 10 de la rue Vauquelin de la ciudad de París.

El

descubrimiento de la radioactividad por parte de Becquerel había planteado un problema desconcertante:

las sales de uranio mantenían en el tiempo, sin una fuente de

energía externa, la capacidad de ennegrecer una placa fotográfica.

Marie, que buscaba tema para su tesis decidió investigar el

fenómeno.

El 11 de febrero de 1898 Marie comienza una búsqueda sistemática

de elementos y compuestos con la capacidad de conferir conductividad

eléctrica al aire (lo que hoy llamaríamos elementos y compuestos

radioactivos). Comprobó, usando para ello una antigua sala de

disección anexa a las instalaciones de la EMFQI, todas las muestras

de que disponía en la escuela más las que pidió prestadas a

distintos laboratorios de la ciudad. La lista de materiales

analizados es bastante extensa y puede ser agrupada en tres grandes

grupos:

1) Metales y metaloides disponibles habitualmente (de la colección

mantenida por el profesor Etard, EMFQI)

2) Sustancias raras: galio, germanio, neodimio, praseodimio,

niobio, escandio, gadolinio, erbio, samario y rubidio (proporcionadas

por Demarçay); itrio, iterbio junto con un “nuevo erbio”

(proporcionadas por Urbain)

3) Rocas y minerales (colección de la EMFQI)

Los resultados obtenidos fueron lo

suficientemente interesantes como para que el profesor Lippmann

presentase una nota de Marie (ella sola, sin Pierre como coautor) a

la Academia de Ciencias y para que Pierre abandonase sus propias

investigaciones cristalográficas para dedicarse de lleno al nuevo

fenómeno.

El uranio y algo más

Marie descubrió que todos los minerales que eran activos

contenían o bien uranio o bien torio (esto último lo había

descubierto independientemente dos meses antes Gerhard Schmidt; en

esta época de efervescencia los descubrimientos se atribuían por

diferencias de meses, si no semanas, como bien supo un hoy olvidado

Silvanus Thompson que descubrió la “hiperfosforescencia” del

nitrato de uranio en febrero de 1896, exactamente a la vez que

Becquerel, pero éste lo comunicó públicamente antes. De ahí la

prisa de Marie y Lippmann por comunicar resultados parciales).

Pero el resultado más importante de Marie fue que la pechblenda,

una variedad de uraninita (UO2), era (es) cerca de cuatro

veces más activa que el uranio metálico, que la chalcolita (hoy

metatorbernita), Cu(UO2)2(PO4)2·8

H2O, lo era alrededor de dos veces y que la autunita,

Ca(UO2)2(PO4)2·12H2O,

aunque menos marcado que los anteriores, también presentaba una

actividad anómala. Tras sintetizar chalcolita en el laboratorio a

partir de sus constituyentes puros, Marie comprobó que en la

chalcolita sintética la actividad era proporcional al contenido de

uranio. Esto la llevó a una conclusión que aparece en la nota a la

Academia en una frase clave: “Este hecho es muy notable y sugiere

que estos minerales podrían contener un elemento mucho más activo

que el mismo uranio”.

De la física a la química

El matrimonio Curie se enfrentaba ahora a la necesidad de

investigar la pechblenda. Si bien podía usar el dispositivo

inventado por Pierre para medir la actividad de los compuestos y

guiar el trabajo, los conocimiento necesarios de química

sobrepasaban de manera notable los que la pareja pudiese tener.

Afortunadamente estaban en el lugar ideal para encontrar la ayuda

que necesitaban. Como centro de formación en química industrial la

EMFQI contaba con grandes especialistas en el tratamiento de

minerales. Pierre recurrió al mejor: Gustave Bémont, el chef de

travaux de chimie , el responsable de las prácticas de química

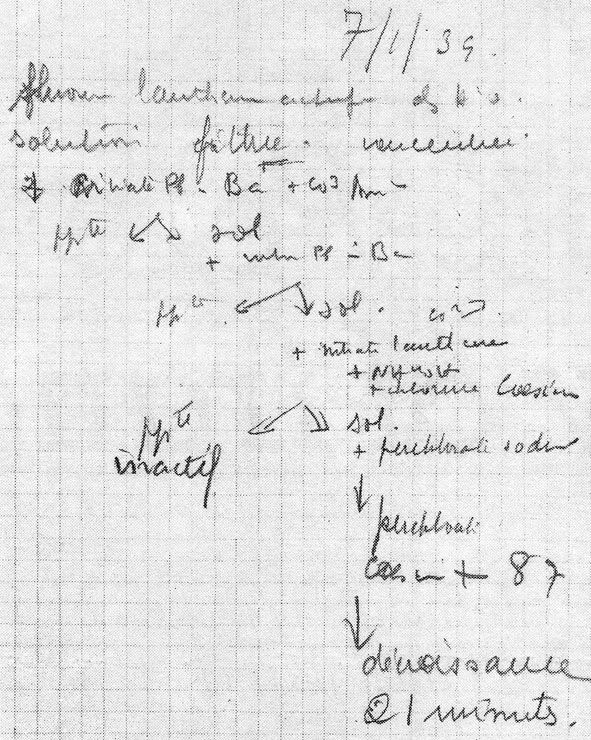

en la Escuela. Él, tras muchas pruebas, terminó diseñando para

ellos la siguiente marcha analítica (que es la que aparece en la

nota de Pierre y Marie, no Bémont, que Becquerel presentó a la

Academia con el descubrimiento del polonio):

|

| Marcha analítica para el polonio. Véase el texto para una explicación / Tomado de Adloof & McCordick "The Dawn of radiochemistry" (1995) Radiochimica Acta 70/71, 13-22 |

El tratamiento de los primeros 100g de pechblenda comenzó el 14

de abril de 1898. Lo que sigue da una idea de la pericia analítica

necesaria para llevarlo a cabo.

La muestra se molió y fue tratada con HCl. Los residuos

insolubles aún eran muy activos, por lo que tras fundirlos con una

mezcla de carbonato potásico e hidróxido sódico se solubilizaron

con ácidos.

El tratamiento de la disolución ácida con H2S fue un paso muy

importante, digno de una gran experiencia química, ya que los

sulfuros precipitados eran más activos que el resto de la disolución

residual. La actividad en los sulfuros era insoluble en sulfuro de

amonio, por lo que pudo separarse de As y Sb. El resto de sulfuros

insolubles se disolvieron con nítrico tras la adición de sulfúrico

y parte de la actividad acompañaba al sulfato de plomo. Finalmente

se encontró la actividad mayoritariamente concentrada en la última

fracción, que contenía “sólo” bismuto y plomo.

Separar la sustancia activa del bismuto y el plomo por métodos

húmedos resultó tremendamente laborioso. Esta frase tan sencilla

nos debe dar una idea de la inmensidad del trabajo llevado a cabo:

cada ensayo significaba tratar una muestra no pequeña del residuo al

que se llega tras todos los pasos anteriores. Finalmente encontraron

que la precipitación fraccionada repetida podía ser una vía,

angustiosamente lenta, pero segura. Al añadir agua a una disolución

ácida del residuo las fracciones que precipitaban antes eran las que

portaban la mayor parte de la actividad. De esta forma el 6 de junio

tenían un sólido 150 veces más radioactivo que el uranio.

Mientras tanto Pierre probaba cosas nuevas, a ver si alguna podía

ser útil. El mismo 6 de junio se le ocurrió calentar el residuo en

un tubo de vacío a varios cientos de grados: los sulfuros de bismuto

y plomo se quedaron en la parte caliente del tubo, mientras que en la

parte fría (entre 250 y 300ºC) condensaba una capa negra con la

actividad. Ese día el equipo consiguió una muestra 330 veces más

activa que el uranio. Tras reiterar el proceso, purificando la

muestra, consiguieron llegar a 400 veces.

La nota presentada por becquerel, y firmada por Pierre y Marie (no

por Bémont, reiteramos) termina diciendo: “Creemos que la

sustancia que hemos recuperado de la pechblenda contiene un hasta

ahora metal desconocido, similar al bismuto en sus propiedades

analíticas. Si la existencia de este nuevo metal se confirma

proponemos que se le llame polonio en honor de la tierra natal de uno

de nosotros”.

Por primera vez en la historia se anunciaba el descubrimiento de

un elemento sin aislarlo y sin medir sus propiedades físicas.

Demarçay, renombrado espectroscopista, fue incapaz de detectarlo, lo

que no es de extrañar habida cuenta de la bajísima concentración

en la muestra (del orden de nanogramos). Hubo que esperar al

tratamiento de varias toneladas de pechblenda en 1910 (cosa que

hicieron Marie y André Debierne; ese mismo año Debierne,

descubridor del europio, ayudó a Marie a obtener el radio metálico)

para obtener una muestra de 2 mg de producto que contendría

aproximadamente 0,1 mg de polonio.

|

| Gustave Bémont, Pierre y Marie Curie en el laboratorio de rue Vauquelin |

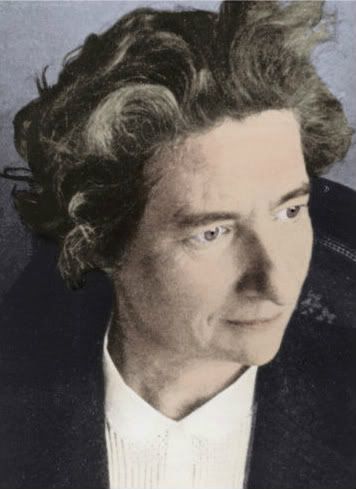

El equipo siguió trabajando en lo que después sería el

descubrimiento del radio a finales de año. En esta ocasión la nota a la Academia sí

aparece firmada por los Curie y Bémont, como era de justicia. Sin

embargo, la historia ha querido que Gustave Bémont (1857-1937), que podría haber justamente compartido el Nobel con Marie, quedase reducido a una mención en una

placa en el 10 de la rue Vauquelin que casi nadie termina de leer.

Esta entrada es una participación de Experientia docet

en la XXVI Edición del Carnaval de Química que organiza El cuaderno de Calpurnia Tate.