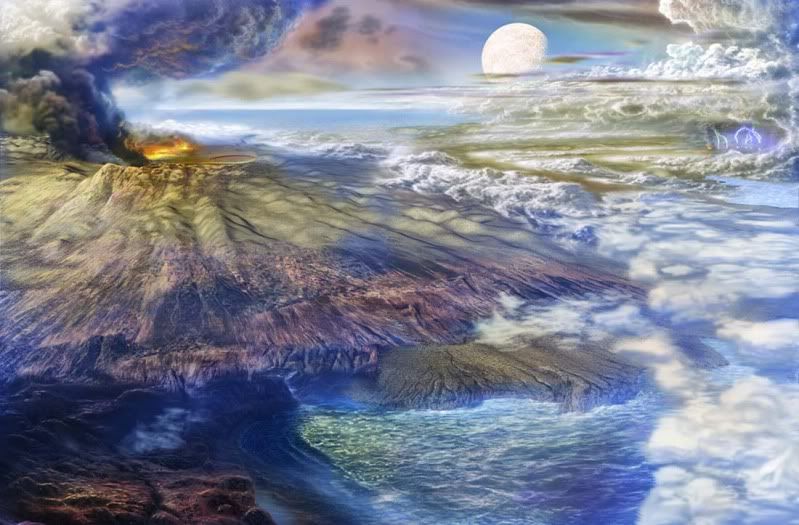

Cuando Don Roe y John Hickey sobrevolaban con su helicóptero el

valle Wright de la Antártida en 1961 a una temperatura exterior de

30 grados bajo cero, no pudieron creer lo que vieron: un lago de agua

líquida. El lago Don Juan (llamado así en honor a sus

descubridores) es el charco (porque es poco más que un charco) más

increíble del planeta Tierra y podría dar pistas de cómo podría

haber agua líquida en lugares tan fríos y secos como Marte.

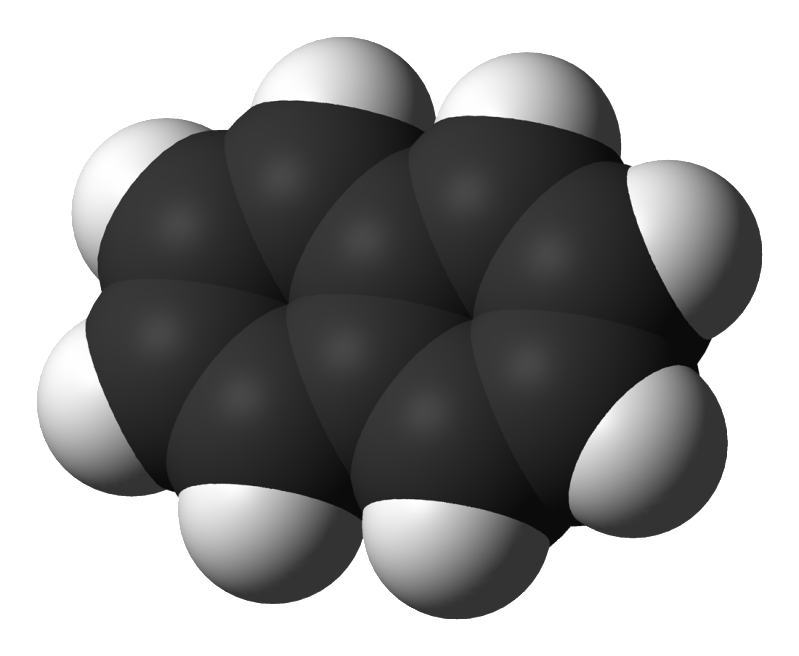

El secreto del lago Don Juan para mantenerse líquido es su alta

salinidad, mayor que la de cualquier otra acumulación natural de

agua de la Tierra. Sin embargo, el origen de esta salinidad era un

misterio. Y decimos era porque un estudio encabezado por James

Dickson, de la Universidad de Brown (EE.UU.), y publicado en

Scientific Reports revela de donde saca el Don Juan sus sales.

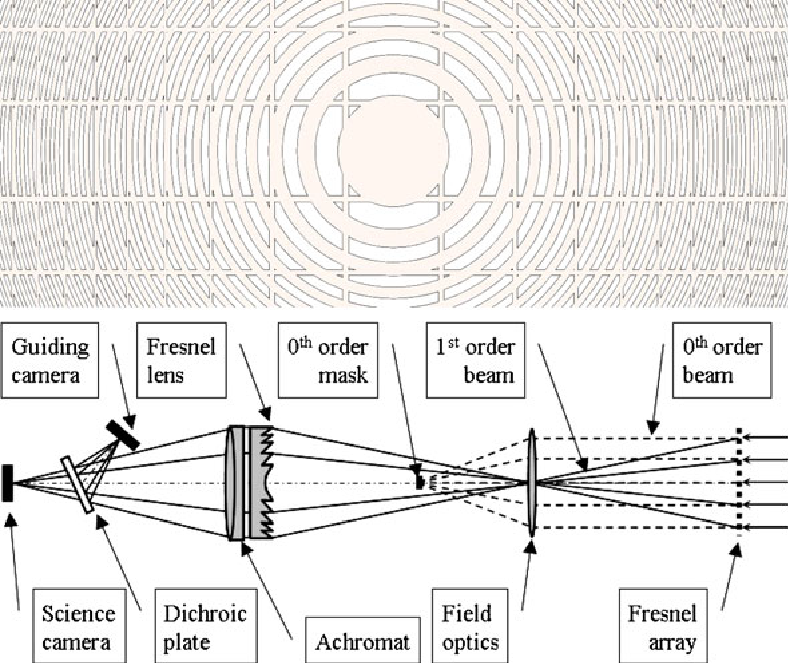

Los investigadores usaron time-lapses (16.000 fotografías

en 2 meses) y datos meteorológicos para determinar que el origen del

agua no era subterráneo, sino que provenía de la delicuescencia de

las sales presentes en el suelo, es decir, las sales no son aportadas

al lago por una corriente de agua salada, sino que las sales están

presentes en el suelo y toman agua de la atmósfera disolviéndose.

También se detectó otro pequeño aporte de agua proveniente de la

nieve derretida. Todo junto forma un charco capaz de mantenerse

líquido en uno de los lugares más fríos y secos de la Tierra,

basándose en el efecto de reducción de la temperatura de

congelación que supone la presencia de sal en el agua, tan conocido

en las zonas donde nieva habitualmente.

Lo que las imágenes muestran es que los niveles de agua en el

charco se incrementan coincidiendo con los picos de temperatura

diarios, lo que sugiere que el agua viene en parte de la nieve

calentada justo lo suficiente a mediodía para derretirse. Pero el

aporte de agua fresca no explica el alto contenido salino, que es

ocho veces mayor que el del mar Muerto.

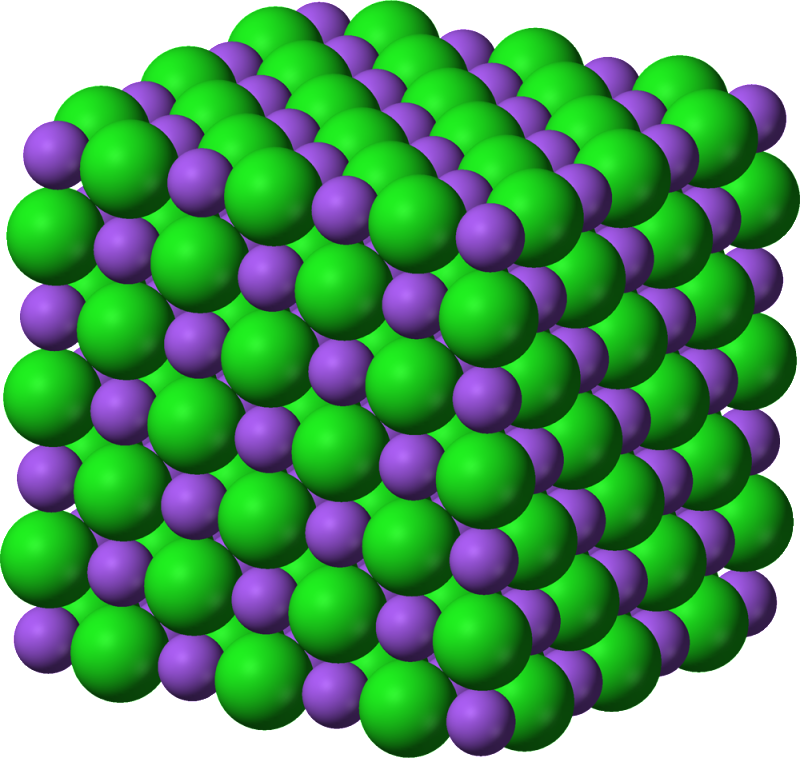

La segunda fuente de aportes al lago viene de un canal de sedimento suelto localizado al oeste del charco. Investigaciones anteriores había encontrado que ese sedimento era rico en cloruro cálcico. Para comprobar que efectivamente esta era la fuente los investigadores colocaron una segunda cámara para monitorizar el canal y sincronizaron los datos, al igual que los de la primera cámara, con los datos de las estaciones meteorológicas cercanas.

La segunda fuente de aportes al lago viene de un canal de sedimento suelto localizado al oeste del charco. Investigaciones anteriores había encontrado que ese sedimento era rico en cloruro cálcico. Para comprobar que efectivamente esta era la fuente los investigadores colocaron una segunda cámara para monitorizar el canal y sincronizaron los datos, al igual que los de la primera cámara, con los datos de las estaciones meteorológicas cercanas.

Las imágenes muestran marcas oscuras de humedad que se forman en

el suelo cada vez que aumentaba la humedad relativa del aire. Existen

marcas de agua similares en un precipicio al norte del charco. Lo que

forma estas marcas es las sales del suelo absorbiendo la humedad

disponible en el aire, lo que antes hemos llamado delicuescencia.

Estas sales cargadas de humedad atraviesan el suelo suelto hasta

llegar a la capa de permafrost inferior. Y ahí esperan hasta que un

aumento de temperatura suficiente les permitan usar nieve derretida

para llegar al lago a través del canal.

Estos resultados contradicen la hipótesis predominante desde el

descubrimiento del lago en 1961 que afirmaba que las salmueras tenían

un origen subterráneo.

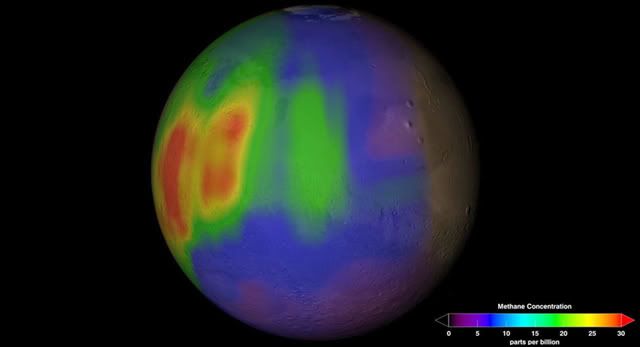

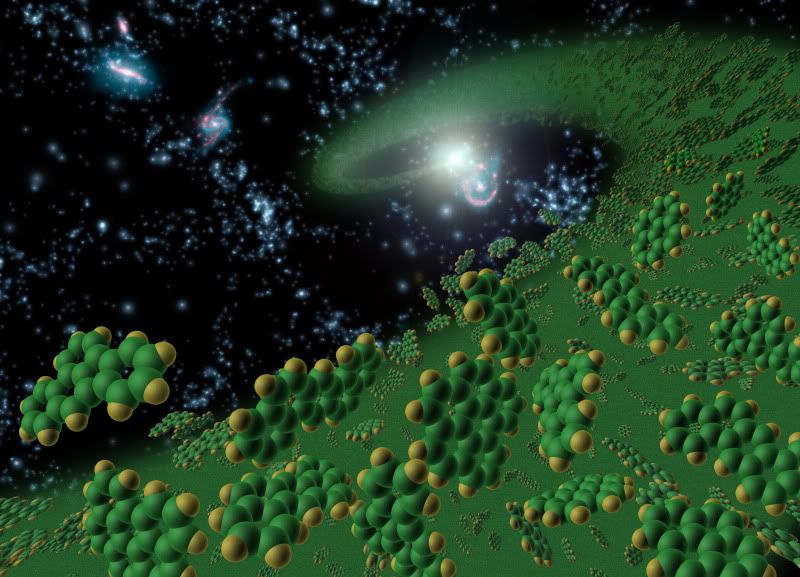

Los aficionados a la exploración marciana ya habrán asociado las

marcas de agua del lago Don Juan a algunos hallazgos hechos en Marte.

En concreto a marcas oscuras que parecen fluir ladera abajo en

algunos cortados y precipicios. Suelen ocurrir en los mismos lugares

en las mismas épocas del año marciano. Se ha especulado con que

estas marcas podrían ser algún tipo de salmuera fluyendo, la mejor

prueba disponible de la existencia de agua líquida en el Marte

actual.

Los resultados de la investigación en el lago Don Juan refuerzan

esta hipótesis. Se ha visto escarcha en Marte, lo que implica que el

aire contiene al menos algo de humedad. También, como son muy

conscientes los lectores habituales de Experientia docet,

existen sales cloradas en superficie que tendrían una capacidad

delicuescente similar a la observada en la Antártida. Finalmente, el

proceso no necesita agua del subsuelo, lo que elimina este

requerimiento en Marte.

Es más plausible, por tanto, que exista agua líquida en Marte en la actualidad y que la hubiese en el pasado.

Es más plausible, por tanto, que exista agua líquida en Marte en la actualidad y que la hubiese en el pasado.

Esta entrada es una participación de Experientia docet en la XXII Edición del Carnaval de Química que organiza Roskiencia.

Referencia:

Dickson, J., Head, J., Levy, J., & Marchant, D. (2013). Don Juan Pond, Antarctica: Near-surface CaCl2-brine feeding Earth's most saline lake and implications for Mars Scientific Reports, 3 DOI: 10.1038/srep01166