La experiencia enseña que es mucho más lo que desconocemos que lo que sabemos. También que muchas veces es más interesante el camino que el destino final y que lo verdaderamente revolucionario empieza con un “¡qué curioso!”.

jueves, 28 de marzo de 2013

Frans de Waals: El comportamiento moral de los animales

miércoles, 9 de enero de 2013

Risas enlatadas y mesías

lunes, 10 de septiembre de 2012

Al menos un 4% adicional del genoma tiene selección estabilizadora en humanos.

martes, 17 de julio de 2012

La estabilidad de la silla y tu pareja ideal

[2] David Kille, Amanda Forest, Joanne Wood (2012) Psychological Science [Título definitivo y DOI pendientes]

viernes, 22 de junio de 2012

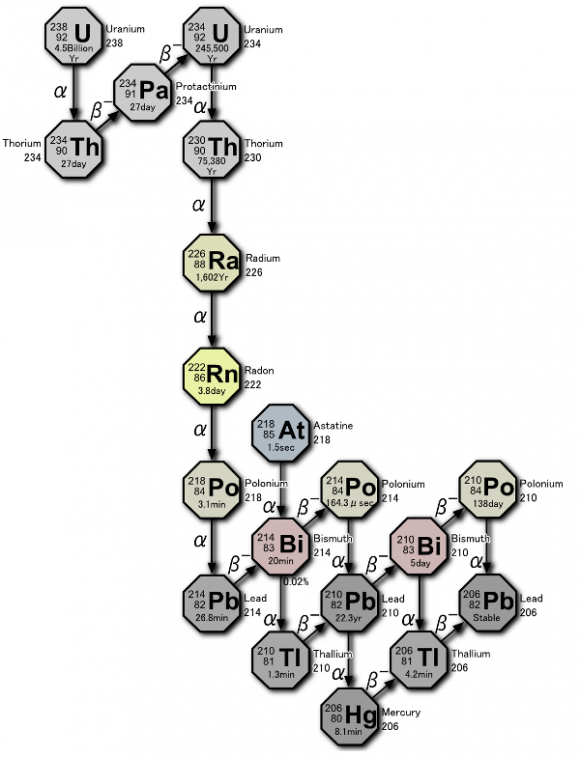

Cómo usar uranio para saber si un neandertal pintó en una cueva.

lunes, 11 de junio de 2012

Juan Enríquez: ¿Serán nuestros hijos de una especie diferente?

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Más allá del principio de Peter: el azar como política de recursos humanos.

Referencia:

Pluchino, A., Rapisarda, A., & Garofalo, C. (2010). The Peter principle revisited: A computational study Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389 (3), 467-472 DOI: 10.1016/j.physa.2009.09.045

lunes, 24 de octubre de 2011

¡No puedo creer que sea...cultura orangutánida!

|

| Pongo abelii |

[2] Tomasello, M. (1999). The Human Adaptation for Culture Annual Review of Anthropology, 28 (1), 509-529 DOI: 10.1146/annurev.anthro.28.1.509

[3] Holloway, Jr., R. (1992). Culture: A Human Domain Current Anthropology, 33 (s1) DOI: 10.1086/204018

jueves, 29 de septiembre de 2011

Los homínidos de Denisova y la colonización de Asia.

|

| Niñas de la etnia mamanwa, descendientes de denisovanos. (Foto Stein Arild) |

Reich, D., Patterson, N., Kircher, M., Delfin, F., Nandineni, M., Pugach, I., Ko, A., Ko, Y., Jinam, T., Phipps, M., Saitou, N., Wollstein, A., Kayser, M., Pääbo, S., & Stoneking, M. (2011). Denisova Admixture and the First Modern Human Dispersals into Southeast Asia and Oceania The American Journal of Human Genetics DOI: 10.1016/j.ajhg.2011.09.005

lunes, 13 de diciembre de 2010

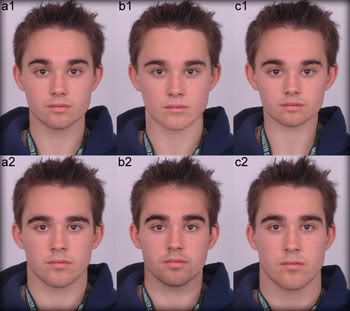

Desentrañando el atractivo masculino.

En lo que se refiere a la elección de pareja, los varones suelen encontrar el gusto de las mujeres voluble si no directamente incomprensible. Pero puede que ellas no tengan toda la culpa. Cada vez hay mayor número de resultados de investigación que sugieren que su preferencia por ciertos tipos de fisonomía masculina podría estar influida por cosas que están más allá de su control consciente, como lo saludable o violenta que sea la sociedad en la que viven, y de forma predecible.

Las características masculinas (una mandíbula grande o una frente prominente) tienden a ser reflejo de otros rasgos físicos y de comportamiento como la fortaleza o la agresividad. También están íntimamente ligados a los fisiológicos, como la virilidad o un sistema inmunitario robusto.

Los efectos secundarios de estas características deseables parecen menos atractivos. La agresividad puede estar muy bien cuando se enfoca hacia amenazas externas, pero se corre el riesgo de que se vuelva contra la pareja o los hijos. La capacidad sexual asegura mucha descendencia, pero a menudo va de la mano con la promiscuidad y una tendencia a eludir las tareas paternas o abandonar el hogar.

Por tanto, cada vez que una mujer tiene que elegir una pareja debe decidir si valora más los robustos genes del cachas o el amor y el cariño del endeblucho. Lisa DeBruine, de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido), y su equipo son de los que creen que las mujeres de hoy día aún se enfrentan a este dilema y que sus elecciones se ven afectadas por factores inconscientes.

En un artículo que se publicó este año, y del que nos hicimos eco en Experientia docet, DeBruine y sus colaboradores informaban de que habían encontrado que las mujeres de los países con indicadores de salud bajos preferían más a los hombres con características masculinas que las que vivían en sociedades más saludables. Esto implicaría que, cuando la enfermedad acecha por todas partes, dar a luz a niños saludables estaría por encima de consideraciones sobre si el varón se quedará el tiempo suficiente como para ayudar a cuidar de ellos. En entornos más saludables, por lo tanto, los endebluchos tendrían su oportunidad.

Ahora, un grupo de investigadores encabezados por Robert Brooks, de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), usando los mismos datos del grupo de DeBruine ha llegado a una conclusión diferente. Sus resultados [1] aparecen en los Proceedings of the Royal Society. Brooks y su equipo sugieren que no son los factores relacionados con la salud, sino más bien la competencia y la violencia entre los varones los elementos que explicarían mejor las preferencias femeninas por la masculinidad. Según Brooks et al., cuanto más peligroso sea el entorno más mujeres preferirán hombres masculinos, ya que serían mejores que los tipos más blandengues a la hora de conseguir recursos para las madres y su descendencia.

Dado que la competencia violenta por los recursos es más pronunciada en las sociedades no igualitarias, el grupo de Brooks predijo que las mujeres valorarían la masculinidad más en países con un coeficiente de Gini más alto (el coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad en los ingresos). Y, efectivamente, encontró que el Gini era mejor que las estadísticas de salud de un país a la hora de predecir el atractivo de las caras masculinas.

Sin embargo, podría argumentarse que los países más desiguales también tienden a ser menos salubres. Por eso, y con objeto de averiguar qué es causa y qué efecto, el equipo de Brooks comparó el índice de salud de DeBruine con una medida de la violencia en un país: su tasa de asesinatos. De nuevo, encontró que este indicador predecía la preferencia por la masculinidad facial con mayor precisión que los índices de salud (aunque peor que el Gini).

Pero la cosa no queda ahí. En una réplica [2] publicada por DeBruine y sus colegas en el mismo número de los Proceedings se apunta a que hay un error en la lógica de Brooks et al.: el fallo estaría en que no han tenido en cuenta la riqueza global de cada sociedad. Cuando el grupo de DeBruine realizó de nuevo los análisis estadísticos, esta vez controlando el factor producto nacional bruto, resultó que el poder predictivo de la tasa de asesinatos desaparecía, mientras que persistía el de los indicadores de salud. En otras palabras, la prevalencia de los asesinatos parece predecir las preferencias por la pareja sólo en tanto en cuanto refleja la pobreza relativa de un país.

Esta disputa estadística pone de relieve lo difícil que es sacar conclusiones firmes solamente a partir de correlaciones. Solamente puede llegarse a alguna parte si los factores que pueden dar forma a las preferencias de pareja se comprueban experimentalmente.

Otro estudio [3] reciente, en el que ha participado DeBruine y también publicado en los Proceedings, ha intentado hacer exactamente esto. Los resultados apoyan la hipótesis de la salud. En esta ocasión losa investigadores pidieron a 124 mujeres y 117 hombres que evaluasen 15 parejas de rostros masculinos y 15 parejas de rostros femeninos en función de su atractivo. Cada par de imágenes presentaba el mismo conjunto de características modificado para hacer parecer una ligeramente más masculina que la otra (si era la cara de un varón) o más femenina (si era de una mujer). Algunas se hicieron también imperceptiblemente desequilibradas, ya que la simetría indica la calidad de una pareja debido a que en los ambientes duros los genes robustos son también necesarios para garantizar un desarrollo equilibrado del cuerpo.

A continuación a los participantes se les mostró otro conjunto de imágenes, mostrando objetos que provocan distintos niveles de repugnancia, como una tela blanca manchada con lo que parecía un fluido corporal semisólido u otra, menos asquerosa, manchada con un tinte azul. Está ampliamente asumido que la repugnancia es otra adaptación, una que advierte a los humanos que deben mantenerse alejados de lugares donde los gérmenes y otros patógenos pueden estar merodeando. Según la hipótesis de DeBruine las personas a las que se les enseñara las imágenes más repugnantes deberían responder con un aumento de la preferencia por los chicos masculinos y las chicas femeninas así como por los rostros más simétricos.

Esto es precisamente lo que ocurrió cuando se les pidió que evaluasen el mismo conjunto de caras otra vez. Pero solamente funcionó con el sexo opuesto; las imágenes asquerosas no consiguieron alterar lo que varones o mujeres encontraban atractivo en su propio sexo. Esto significa que es la selección sexual, y no otros mecanismos, lo que esté operando.

Estos resultados, como decíamos más arriba, apoyan la hipótesis de la salud, pero no son concluyentes. Sería necesario realizar más experimentos para comprobar si otros factores, como ser testigo de actos violentos, tienen un efecto en las preferencias fisonómicas humanas. La única conclusión, de momento, es que los varones blandengues que viven en zonas higiénicas pueden consolarse con la idea de que no parecerse a Brad Pitt no importa tanto.

Referencias:

[1]

Brooks, R., Scott, I., Maklakov, A., Kasumovic, M., Clark, A., & Penton-Voak, I. (2010). National income inequality predicts women's preferences for masculinized faces better than health does Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences DOI: 10.1098/rspb.2010.0964martes, 9 de noviembre de 2010

El idioma en que hablamos puede influir en nuestras actitudes y preferencias.

El idioma que hablamos podría influir no sólo en nuestros pensamientos, sino también en nuestras preferencias. Ese es el resultado de un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, dirigidos por Mahzarin R. Banaji, y que se publica en el Journal of Experimental Social Psychology. Según esta investigación las opiniones de los individuos bilingües sobre diferentes grupos étnicos dependen de en qué idioma se realiza el test.

Fue el lingüista (e ingeniero químico) Benjamin Lee Whorf el primero que propuso en los años 30 del siglo XX que el idioma es tan poderoso que puede determinar el pensamiento, lo que se conoce como hipótesis de Sapir-Whorf. La psicología ha abordado esta hipótesis con escepticismo, adoptando la aproximación de que el idioma puede afectar a nuestros procesos de pensamiento, pero que no influye en el pensamiento en sí mismo. Este nuevo estudio sugiere que la lengua crea y da forma tanto a nuestros pensamientos y como a nuestros sentimientos.

Se ha demostrado que las actitudes implícitas, las asociaciones positivas o negativas que ni siquiera somos conscientes que hacemos, predicen el comportamiento hacia los miembros de los grupos sociales. La investigación reciente ha demostrado que estas actitudes son bastante maleables., sensibles a factores como el clima, la cultura popular o, desde ahora, la lengua que habla una persona.

La pregunta que se planteaban los investigadores era: ¿Podemos cambiar algo tan fundamental como lo que nos gusta y lo que no, simplemente cambiando la lengua en la que se nos preguntan nuestras preferencias?

Los investigadores usaron el bien establecido Test de Asociación Implícita (TAI), en el que los participantes categorizan rápidamente las palabras que aparecen en una pantalla de ordenador o escuchan a través de unos auriculares. El test da a los participantes tan sólo una fracción de segundo para categorizar las palabras, lo que no es suficiente para pensar las respuestas. El TAI es capaz de burlar la cognición consciente y llegar a algo de lo que no somos conscientes y que no podemos controlar con facilidad.

El TAI fue administrado en dos lugares diferentes: una vez en Marruecos, con sujetos bilingües en árabe y francés, y en los Estados Unidos, con voluntarios hispanos que hablaban inglés y español.

En el test marroquí, por ejemplo, los participantes veían nombres “marroquíes” (Hassan, Fatima) o “franceses” (Jean, Marie) aparecer en un monitor, junto con palabras que son “buenas” (feliz, agradable) o “malas” (odio, mezquino). Los participantes debían presionar una tecla si veían un nombre marroquí o una palabra buena y presionar otra si veían un nombre francés o una palabra mala. Entonces se cambiaron las funciones de las teclas de tal forma que “marroquí” y “malo” compartían una y “francés” y “buena” compartían la otra.

En Marruecos los participantes que realizaron el TAI en árabe mostraron una mayor preferencia por otros marroquíes. Cuando lo repitieron en francés, esa diferencia desapareció. De forma similar, los participantes estadounidenses que tomaron el test en español mostraron mayor preferencia por otros hispanos. Pero cuando lo repitieron en inglés, la preferencia desaparecía. Esto es, una misma persona podría realizar el mismo test, con muy poco tiempo de diferencia, y conseguir resultados muy distintos.

Se atribuye a Carlomagno la cita “hablar otra lengua es poseer otra alma”. Estos resultados ponen de manifiesto que nuestras actitudes no son estables. Quedan aún grandes cuestiones abiertas acerca de lo flexibles que puedan llegar a ser, y la lengua podría ser el vehículo mediante el que podemos llegar a a averiguarlo.

Referencia:

domingo, 31 de octubre de 2010

El papel de la comunicación no verbal en los grupos de recolectores.

Se suele dar por asumido que la humanidad debe mucho de su éxito evolutivo a su extraordinaria capacidad de comunicación. Tanto es así que pocos se han molestado en comprobar esta afirmación, que no deja de ser una hipótesis, de forma sistemática. Ahora, un grupo de investigadores encabezados por Andrew King, de la Universidad de Londres, ha contribuido a rellenar este hueco. Sus primeros resultados se publican en Biology Letters.

La práctica de los cazadores recolectores de hacer batidas por los alrededores en busca de plantas comestibles es la responsable de la mitad del nombre que los antropólogos les han dado. Y por una buena razón. La caza era probablemente una actividad esporádica, por lo que una recolección efectiva habría sido crucial para alimentarse hasta la siguiente cacería. King y su equipo han realizado un estudio para comprobar cómo, si es el caso, la comunicación mejora la capacidad recolectora.

Consiguieron que 121 visitantes del Zoo de Londres se prestasen voluntarios y los dividieron en 43 grupos. Cada grupo constaba de entre 2 y siete personas. Algunos estaban integrados por familias y amigos y otros por completos extraños; unos eran monosexuales y otros plurisexuales. A la mitad se les permitió comunicarse con libertad. El resto no podía intercambiar ni señales sonoras ni gestos de cualquier tipo.

Cada grupo era llevado entonces a una habitación en la que había “áreas de recolección”: cajas con 300 tarjetas, unas verdes y otras blancas, dispuestas a una determinada distancia de una base central, “el poblado”. Las tarjetas verdes se consideraban el objeto de recolección y cada caja contenía entre un 5% y un 95% de ellas. Los recolectores no podían ver el interior de las cajas y se les permitía coger sólo una tarjeta cada vez, a través de un agujero, usando su mano dominante. No había restricciones sobre las áreas a visitar, pero cada vez que se sacaba una tarjeta había que llevarla a la base central independientemente del color. El objetivo era recoger tantas tarjetas buenas como se pudiese en un breve periodo de tiempo, no especificado (todas las pruebas duraron 10 minutos). Como incentivo los miembros del grupo ganador recibirían un premio valorado en unos 35 €.

Antes de que los recolectores pudiesen empezar su tarea, se les colocaba una pulsera de radio frecuencia en la muñeca de su mano dominante. Todas las tarjetas verdes tenían también adherida una etiqueta de radiofrecuencia. Estos dispositivos, junto a las antenas colocadas encima de cada caja, permitieron al equipo de investigadores trazar los movimientos precisos de los miembros de cada grupo. A su vez, estos datos hicieron posible determinar cuánto tiempo empleaba un grupo en llegar a un “consenso”, definido como la concentración del 90% de la actividad del grupo alrededor de un sola área.

No es ninguna sorpresa el que los grupos que tenían permitido comunicarse fueran los recolectores más eficaces. La probabilidad de que convergiesen en el área más rica era mucho mayor que la de los grupos en los que la comunicación no estaba permitida. Lo que sí resultó una sorpresa fue la naturaleza de la comunicación que importaba. Los investigadores monitorizaban los niveles de ruido y los gestos de las manos. Los niveles de ruido eran una aproximación a la comunicación verbal; los gestos, para la no verbal. Los investigadores descubrieron que lo único que explicaba la probabilidad de que un grupo se concentrase rápidamente en la mejor área era el uso de gestos, que alcanzaba su máximo justo antes de alcanzarse el consenso. Los niveles de ruido se mantenían más o menos constantes todo el tiempo, sugiriendo que los mensajes verbales no eran tan importantes.

El volumen constante podría enmascarar la importancia variable de lo que se dice. En la segunda parte de la investigación el equipo repetirá el experimento, controlando el significado tanto de lo que se dice como de los gestos. No sólo eso, los gestos de las manos son una señal relativamente local. Sigue sin estar claro si son tan importantes en grupos mayores a media docena de personas, típicos de los recolectores en las sociedades de cazadores-recolectores. La comunicación hablada permite que la información llegue rápidamente a miembros del grupo que están lejos. Esto podría limitar progresivamente la importancia de los mensajes no verbales conforme los grupos se hacen mayores. Pero si los gestos incorporan alguna información vital extra, los miembros de los grupos mayores podrían limitar su comunicación a los correcolectores cercanos, lo que llevaría a la emergencia de subgrupos.

A cualquiera que haya estudiado técnicas de comunicación empresarial, todo esto le suena conocido. Después de todo, no hemos cambiado tanto.

Referencia:

King, A., Narraway, C., Hodgson, L., Weatherill, A., Sommer, V., & Sumner, S. (2010). Performance of human groups in social foraging: the role of communication in consensus decision making Biology Letters DOI: 10.1098/rsbl.2010.0808lunes, 26 de julio de 2010

¿Por qué abuelas?: El origen evolutivo de la menopausia.

En el sentido evolutivo más estricto, la reproducción es la única medida del éxito. La menopausia, por tanto, plantea un enigma: en un puñado de especies, incluida la humana, las hembras dejan de ser fértiles décadas antes de morir. Esto supone un enigma porque limita el número de descendientes que pueden producir. Sin embargo, un estudio reciente sugiere que la explicación está en el extraordinario valor que tiene tener una abuela.

El éxito evolutivo no es sólo una carrera loca para reproducirse; también requiere que sobreviva el mayor número posible de descendientes. Así, según la “hipótesis de la abuela”, un período de infertilidad puede dejar a una mujer libre para cuidar un mayor número de nietos. A pesar de la popularidad de esta hipótesis, no ha sido posible probarla de forma concluyente, a lo que ha contribuido no poco el hecho de que la menopausia haya evolucionado sólo en los grandes simios y en dos cetáceos, el calderón y la orca.

Para intentar arrojar algo de luz en este asunto Rufus Johnstone de

En muchas especies, por ejemplo, los machos abandonan el grupo cuando alcanzan la madurez, mientras que las hembras se quedan. Como resultado, con cada nueva generación, los machos inmigrantes aportan nuevos genes y, en promedio, las hembras más viejas están menos relacionadas genéticamente con el grupo. Esto reduce el atractivo de ayudar a criar las crías de otra hembra. Por contra, cuando son las hembras que acaban de madurar sexualmente las que abandonan el grupo para unirse a un clan de machos (como podrían haber hecho los ancestros humanos), cada vez se encuentran más relacionadas con el resto de miembros del grupo ya que su descendencia constituye una proporción creciente de la comunidad. Cuando ambos sexos buscan pareja fuera del grupo pero vuelven a él para criar (como hacen los cetáceos), las hembras que se van haciendo mayores encuentran un mayor beneficio evolutivo en prestar ayuda. Según estos resultados, a pesar de sus diferencias, las sociedades de los grandes simios, calderones y orcas favorecen la transición hacia abuelas estériles.

De hecho, en los cetáceos y en los humanos han evolucionado estilos similares de ser abuelas alimenticias. Para los humanos, las mujeres mayores aportan una mayor capacidad de recolección (hablando en términos de la evolución de la especie) y experiencia a la hora de criar a unas crías que emplean mucho tiempo en poder valerse por sí mismas. Aunque está menos estudiado, las matriarcas cetáceas guiarían a sus jóvenes parientes a ricas zonas de caza a lo largo de las rutas migratorias.

Referencia:

Johnstone, R., & Cant, M. (2010). The evolution of menopause in cetaceans and humans: the role of demography Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences DOI: 10.1098/rspb.2010.0988lunes, 5 de julio de 2010

Una explicación a las diferencias en inteligencia entre países (y al efecto Flynn).

La inteligencia humana siempre es un fenómeno desconcertante. Por ejemplo, es más alta, en promedio, en algunos países y parece que ha estado aumentando en las últimas décadas, sobre todo en la parte baja de la distribución estadística. Las explicaciones a estos dos fenómenos siempre levantan polémica. Desde los que consideran que no es políticamente correcto mencionar siquiera el hecho objetivo de que existen diferencias en el cociente intelectual de los distintos países, hasta los que usan explicaciones puramente racistas sin fundamento. Una nueva hipótesis lanzada en las páginas de los Proceedings of the Royal Society por un equipo de

El cerebro de un niño recién nacido necesita el 87% de la energía metabólica del niño. Cuando ese niño ya tiene cinco años la cifra baja al 44%, y en los adultos, en los que el cerebro es poco más o menos un 2% del peso, consume un 25%. Cualquier factor que compita por la energía es pues un factor limitante en el desarrollo del cerebro, y los parásitos y los patógenos compiten de distintas formas. Algunos se alimentan de los tejidos del huésped directamente o secuestran su maquinaria molecular para reproducirse. Otros, sobre todo aquellos que viven en el intestino, evitan que su huésped absorba el alimento. Y todos hacen que el sistema inmunitario entre en acción, lo que desvía recursos que podrían emplearse en otras cosas.

Eppig y sus colegas han encontrado una relación inversa impresionante entre la extensión de las enfermedades en un país y la inteligencia promedio de su población.

La prevalencia (proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la población) de las enfermedades fue calculada a partir de los datos de

La correlación es de aproximadamente el 67%, y la probabilidad de que sea fruto del azar es menor del 0,01%. Pero correlación no es causalidad, por lo que Eppig y sus colegas investigaron otras posibles explicaciones. Trabajos anteriores han ofrecido todo tipo de causas para las diferencias en coeficiente intelectual entre países: ingresos, educación, bajos niveles de trabajo agrícola (que se ve reemplazado por otros trabajos más estimulantes mentalmente), clima (sobrevivir en países fríos agudiza el ingenio) e, incluso, distancia a la cuna de la humanidad, África (los nuevos entornos retarían la inteligencia). Sin embargo, todas estas posibles causas, excepto quizás la última, están también, probablemente, ligadas a la enfermedad. Los investigadores demuestran por análisis estadístico que todas o bien desaparecen o se reducen a una pequeña influencia cuando se consideran los efectos de las enfermedades.

Hay, además, pruebas directas de que las infecciones y los parásitos afectan a la cognición. Se ha demostrado en muchas ocasiones que los gusanos intestinales tienen ese efecto. La malaria también es perjudicial para el cerebro. Pero, según los autores, las peores enfermedades desde el punto de vista cognitivo son las que causan diarrea. La diarrea afecta mucho a los niños. Es la responsable de un sexto de las muertes infantiles, y a los que no mata les impide la absorción de nutrientes en un momento en el que el cerebro está creciendo y desarrollándose rápidamente.

Una de las predicciones del estudio es que, conforme los países venzan las enfermedades, la inteligencia media de sus ciudadanos aumentará. Este aumento de la inteligencia a lo largo de las décadas ya ha sido registrado en los países ricos. Es lo que se llama el efecto Flynn (en honor de su descubridor, James Flynn). Su causa ha sido un misterio pero, si Eppig y sus colegas están en lo cierto, la casi erradicación de las infecciones en estos países, por las vacunaciones, el agua limpia y el alcantarillado, podría explicar mucho, si no todo, el efecto Flynn.

Cuando Lynn y Vanhanen publicaron sus datos de CI, los usaron para lanzar la hipótesis de que las diferencias nacionales en inteligencia eran la principal causa de los diferentes niveles de desarrollo económico. Este estudio le da la vuelta al razonamiento. Es la falta de desarrollo, y los muchos problemas sanitarios que ello acarrea, lo que explicaría los diferentes niveles de inteligencia. Sin ninguna duda, en un círculo vicioso, esas diferencias ayudan a que los países pobres sigan siendo pobres.

Pero esta nueva teoría les da a los gobernantes una nueva razón para convertir la erradicación de las enfermedades en uno de los principales medios en los que invertir en su camino hacia el desarrollo.

Referencia:

Eppig, C., Fincher, C., & Thornhill, R. (2010). Parasite prevalence and the worldwide distribution of cognitive ability Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences DOI: 10.1098/rspb.2010.0973