Es hielo abrasador, es fuego helado,

es herida,

que duele y no se siente,

es un soñado bien, un mal presente,

es

un breve descanso muy cansado.

Es un descuido, que nos da

cuidado,

un cobarde, con nombre de valiente,

un andar solitario

entre la gente,

un amar solamente ser amado.

Es una

libertad encarcelada,

que dura hasta el postrero

paroxismo,

enfermedad que crece si es curada.

Éste es el

niño Amor, éste es tu abismo:

mirad cuál amistad tendrá con

nada,

el que en todo es contrario de sí mismo.

Este texto es un soneto de Francisco de Quevedo. En lo que solemos

llamar “cultura” un comentario del mismo podría ser algo tal que

así.

Habrá quien, leyendo esto, alabe la capacidad analítica del

comentarista y su conocimiento de la teoría literaria. Sin embargo,

la cultura científica aporta otra dimensión al poema que no le

resta un ápice de su belleza formal y sí pone en valor la agudeza

de su autor. Algo que hoy día lamentablemente sólo es valorado por

unos pocos. En lo que sigue vamos a intentar explicar en qué

consiste esa otra dimensión.

Explicando el enamoramiento

Cupido, el niño arquero y enredante al que el poema se refiere

como niño Amor, se supone que dispara flechas que hacen que la gente

se enamore; pero hay poca evidencia científica de que esto sea así.

Platón, en su línea, proponía una explicación muy bonita sobre la

pérdida de la “otra mitad” que todavía atormenta a muchos

adolescentes, y a otros que no lo son tanto, en forma de media

naranja ideal; pero este argumento no pasa la revisión por pares.

Otra posibilidad es recurrir a pociones al estilo de

Tristán e Isolda, pero que nadie espere más resultados de este remedio que de

los adivinos de la tele. Hasta aquí, las letras.

El hecho cierto es que el enamoramiento y sus síntomas, que

Quevedo describe magistralmente, existen. Los antropólogos han

llegado a la conclusión de que es una constante universal (o casi,

siempre hay algo por comprobar): no existe cultura humana conocida en

el planeta que no sepa de primera mano lo que es el enamoramiento.

Entonces, si es universal, debe existir una base biológica para

él. En otras palabras, no puede ser simplemente una tradición

cultural como el fútbol o los tatuajes. Habrá que echar un vistazo

pues, sin ánimo de ser exhaustivos, a la acción de genes, neuronas

y hormonas si queremos empezar a comprender el síndrome de

enajenación mental transitoria al que se refiere Quevedo y que

llamamos enamoramiento.

Casanovas y Marcillas

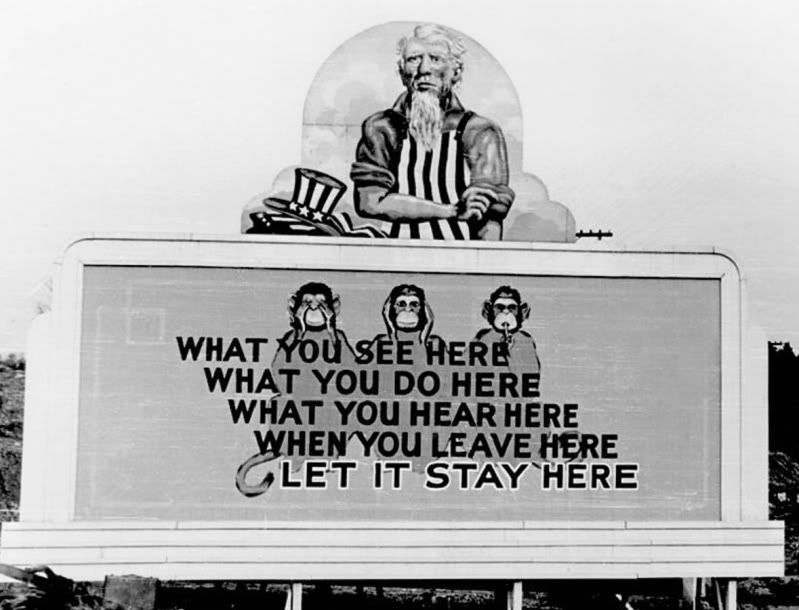

En este punto, y antes de seguir adelante, conviene dejar claro un

aspecto importante. En lo que sigue se habla de apareamiento y de

enamoramiento indistintamente, porque el enamoramiento no es más que

la vestidura con la disfrazamos el apareamiento. Como apuntábamos

más arriba, el enamoramiento es una alteración mental (una

enajenación) que dura un tiempo (transitoria) que idealiza al otro,

rebaja el riesgo percibido y favorece, en última instancia, la

procreación.

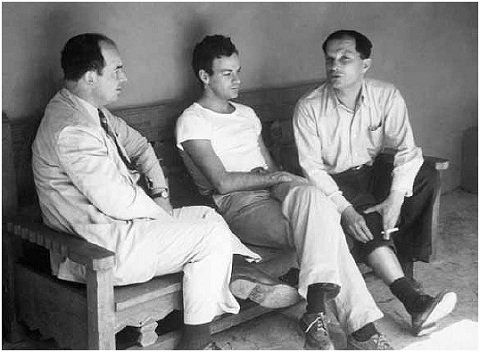

Todos conocemos especies en las que las parejas se forman para

toda la vida de los individuos y otras en las que la promiscuidad es

la regla. Los humanos oscilamos entre el “amor cortés”

(platónico) de Dante por Beatriz (en la imagen) y todo lo contrario. Esta

“elección”, ¿es algo espiritual, platónico, trascendente o es

biológico, genético?

Naturalmente, si hay un fenómeno biológico que se encuentra

entre la inmensa mayoría de los individuos de una especie lo que

cabe pensar es que esté predeterminado de una forma o de otra en los

genes. El problema con el enamoramiento es que es un fenómeno

complejo, muy probablemente controlado por interacciones entre muchos

productos genéticos distintos. Esto dificulta mucho su estudio como

ocurre con el alzhéimer o las dolencias cardíacas. Si, además, por

razones éticas muy comprensibles, no se pueden hacer experimentos

con humanos, la cosa se complica.

Gracias a la teoría de la evolución, sabemos que estamos

relacionados genéticamente con muchas especies, con la que

compartimos mucho más que un antepasado común. Esto permite que los

estudios genéticos en animales, si bien no pueden responder a

cuestiones humanas complicadas, sí den respuesta a preguntas más

simples.

Así, por ejemplo, existen dos especies relacionadas de ratones de

campo que viven en Norteamérica: una es monógama y vive en la

pradera (

Microtus ochrogaster) y la otra es promiscua y vive

en los montes (

Microtus montanus). Un estudio descubrió un

gen en los de la pradera que estaba sospechosamente ausente entre los

montaraces. Los investigadores insertaron el gen en cuestión en los

machos de las especie de montaña y esta simple manipulación

convirtió a los que tenían que haber sido

Giacomo Casanova en

DiegoMarcilla. Un indicio de que lo que pensamos que es elección propia

de esa persona ideal(izada), esto es, la monogamia total o la

poligamia como monogamia en serie, no sería más que predisposición

genética.

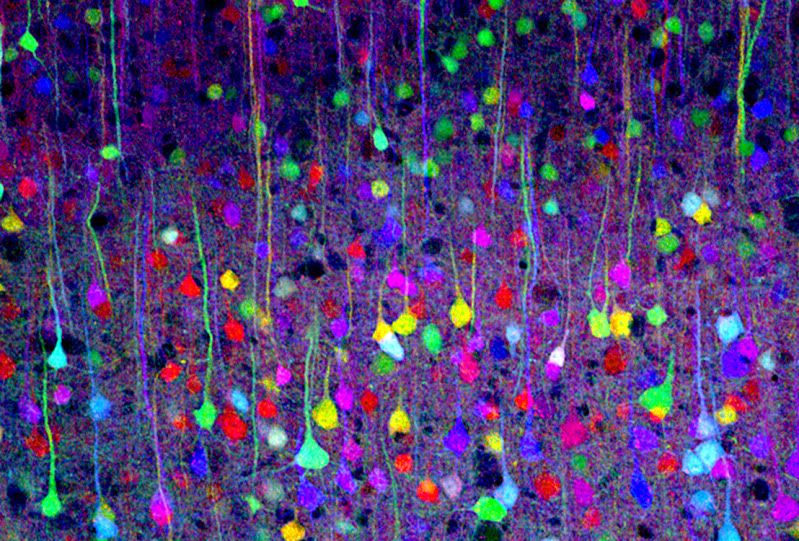

Loco de amor

Pero si el enamoramiento es, como decimos, una enajenación mental

transitoria, toda la influencia genética tendrá su correlato en el

encéfalo. Veamos qué encontramos.

Un grupo de investigadores se dispuso a descubrir cuáles eran las

manifestaciones neurológicas de los primeros estadios del amor

romántico. Básicamente, lo que querían descubrir era si el

enamoramiento es una emoción fundamental como el miedo o si está

producida por bucles de retroalimentación del sistema de recompensa

del encéfalo de la misma forma que funciona la adicción a la

cocaína.

Su conclusión es que hay una serie de regiones encefálicas que

parecen estar involucradas en los sentimientos románticos.

Específicamente registraron la activación del mesencéfalo ventral

derecho, alrededor del llamado área tegmental ventral y el cuerpo

dorsal y la cola del núcleo caudado. Todas estas regiones no están

relacionadas con instintos y emociones primitivos como el miedo, sino

que están ligadas al sistema de recompensa que hace que nos volvamos

adictos a las drogas.

Cuando ponemos estos resultados en contexto se llega a la

conclusión de que el enamoramiento es fundamentalmente un sistema de

recompensa, que conduce a varias emociones, más que una emoción

específica. Es muy característico que no se pueda ligar una

expresión facial de forma inequívoca a estar enamorado. Además las

primeras etapas del enamoramiento, cuando éste es más intenso,

difieren tanto de la atracción sexual como del desarrollo del afecto

característicos de las fases posteriores de la relación, que

activan áreas diferentes del encéfalo.

¿Y qué pasa si la cosa sale mal?¿Y si no eres correspondido o

te abandonan?

Cuando se mira una foto de alguien que te acaba de abandonar

suceden muchas cosas en el encéfalo, incluyendo la activación de

regiones habitualmente asociadas al dolor físico, a comportamientos

compulsivos-obsesivos, al control de la ira y áreas que se activan

cuando elucubramos sobre lo que otro está pensando. No sólo eso, en

vez de desactivarse las acciones del amor romántico, parece como si

se activaran aún más: el enamoramiento se exacerba por el rechazo.

Moléculas enamoradas

Muchas veces se suele hablar de que el enamoramiento es química.

Efectivamente, muchas de los circuitos involucrados en el amor

romántico incluyen a una hormona que también es un neurotransmisor,

la dopamina. Pero este no es el único compuesto involucrado en el

enamoramiento.

Al igual que los pacientes con comportamientos

obsesivos-compulsivos los enamorados presentan unos niveles

anormalmente bajos de serotonina en sangre, lo que se correlaciona

bastante bien con la obsesión con el objeto del enamoramiento.

También se han detectado cambios en los niveles de cortisol,

hormona estimulante del folículo y testosterona. Algunos de estos

cambios dependen del sexo del sujeto. Por ejemplo, la testosterona

aumenta en las mujeres enamoradas y disminuye en los varones. Pero lo

mejor viene cuando los enamorados que se han jurado amor eterno

vuelven a medir sus niveles hormonales 12 meses después, aunque la

relación se mantenga: las diferencias hormonales han desparecido

completamente. Esto es, desde el punto de vista endocrino, una pareja

que sobrevive a la fase de enamoramiento (recordemos que es una

enajenación mental transitoria) lo hace en base a fundamentos

bioquímicos diferentes: después de doce meses la química

desaparece, sólo para ser sustituida por otra, en la que por

ejemplo, interviene la oxitocina.

Quevedo etólogo

Vemos pues que el elegir a un sólo objeto de nuestra obsesión

amorosa tiene una base genética, neurológica y fundamentalmente

química y que todo ello se manifiesta en un comportamiento similar

al del adicto a una droga.

Prueba ahora a leer el soneto del inicio pensando que está

dedicado a la heroína. Apreciarás mucho mejor el genio de Quevedo y

verás, quizás, que un comentario literario estándar puede quedarse muy corto.