Richard Feynman, premio Nobel y un físico extraordinario, se refirió a ella llamándola “número mágico” y a su valor “uno de los jodidos grandes misterios de la física” (“one of the greatest damn mysteries of physics”). El número al que se estaba refiriendo, la constante de estructura fina (CEF), habitualmente representada por la letra griega alfa, es realmente mágico. Si fuera tan sólo un 4% mayor o menor de lo que es las estrellas no podrían mantener las reacciones nucleares que sintetizan el carbón y el oxígeno. Una consecuencia sería que la vida, tal y como la conocemos, no existiría.

La razón por la que alfa tiene el valor que tiene, tan delicadamente ajustado para la existencia de la vida, es un gran misterio físico. Sin embargo, los resultados de una investigación astrofísica podrían haber resuelto una parte importante del enigma. En un artículo [1] que aparecerá en Physical Review Letters (actualmente en arXiv), un equipo dirigido por John Webb y Julian King de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) presenta pruebas de que la constante de estructura fina podría no ser constante después de todo. Más bien parece que varía con el punto del universo que se considere. Si estos resultados pasan la revisión, y pueden ser reproducidos, tendrán importantísimas implicaciones ya que sugieren que el universo se extiende mucho más allá de lo que los telescopios pueden observar, y que las leyes de la física varían en él. En vez de que el conjunto del universo esté ajustado finamente para la vida, resultaría que la humanidad misma se encuentra en un rincón del universo que, como le ocurrió a Ricitos de Oro, tiene exactamente los valores de alfa que son apropiados para ella.

En realidad, la CEF está compuesta de otras constantes físicas, cuyos valores se pueden encontrar en cualquier libro de texto de física, aparte de en la Wikipedia. Tenemos el cuadrado de la carga del electrón, dividido por la velocidad de la luz, la constante de Planck, la permitividad del vacío y dos veces pi. El resultado es un número adimensional: las unidades de las constantes originales se cancelan y el resultado queda en un limpio 1/ 137,036, independiente del sistema de unidades que se use.

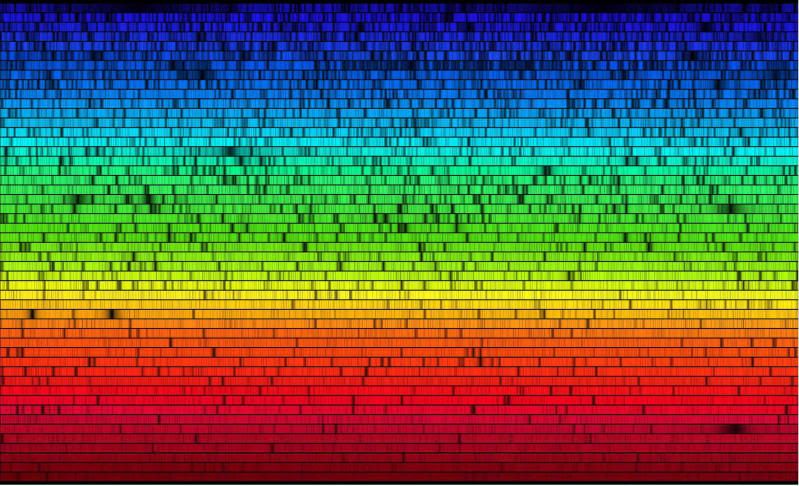

A pesar de esta estructura, la CEF tiene un significado real. Caracteriza la intensidad de la fuerza entre partículas cargadas eléctricamente. Establece, entre otras cosas, los niveles de energía de los átomos, formados por núcleos de carga positiva y electrones negativos. Cuando los electrones saltan entre estos niveles energéticos, absorben o emiten luz de frecuencias características. Estas frecuencias después aparecen como líneas (oscuras para la absorción, brillantes para la emisión) en un espectro. Cuando hay muchos niveles de energía distintos implicados, como en el caso de una estrella de composición química compleja, el resultado es una estructura con el aspecto de un peine, de muchos dientes muy finos (de aquí viene el nombre de la constante, la estructura fina del espectro). Si la CEF tuviese un valor diferente, las longitudes de onda de estas líneas cambiarían. Y eso es lo que Webb, King y sus colaboradores han encontrado.

La luz que han analizado los investigadores viene de quásares, galaxias extremadamente luminosas (y distantes) cuya emisión de energía es consecuencia de la presencia de grandes agujeros negros en sus centros. Conforme la luz de un quásar viaja por el espacio, pasa a través de nubes de gas que dejan la huella de las líneas de absorción de sus componentes en el espectro. Midiendo las longitudes de onda de una gran colección de estas líneas de absorción y descontando los efectos de la expansión del universo, el equipo de investigadores ha sido capaz de evaluar alfa en lugares que están a miles de millones de años luz de distancia.

Webb encabezó por primera vez un estudio como este hace casi una década, usando 76 quásares que observó usando el telescopio Keck de Hawái. Encontró que, cuanto más lejos se miraba, más pequeña parecía ser la CEF. En astronomía mirar muy lejos significa mirar muy atrás en el tiempo. Los datos por tanto indicaban que alfa era alrededor de un 0,0006% menor hace 9 mil millones de años de lo que es ahora. Esto puede que parezca insignificante, pero cualquier desviación de cero detectable significaría que las leyes de la física eran diferentes allí (y entonces) de las que se aplican en la vecindad de la Tierra.

Un resultado de esta trascendencia necesitaba una verificación independiente usando un telescopio diferente, por lo que en 2004 otro grupo de investigadores realizó observaciones desde el Telescopio Muy Grande (Very Large Telescope, VLT) del Observatorio Europeo Austral en Chile. Este grupo no encontró pruebas de ninguna variación en la CEF. Desde

Los resultados que han obtenido han sido sorprendentes: cuanto más atrás miraban con el VLT, más grande parecía ser la CEF , en aparente contradicción con el resultado que obtuvieron con el Keck. Pero había que tener en cuenta que los observatorios están en hemisferios diferentes y, por lo tanto, apuntan en diferentes direcciones. La conclusión es que la CEF no varía con el tiempo, sino con el espacio. Cuando analizaron los datos de ambos telescopios desde esta perspectiva encontraron un gran arco en el espacio. A lo largo de este arco, el valor de la CEF cambia suavemente, siendo más pequeño en una dirección y mayor en la otra. Los investigadores calculan que hay menos de un 1% de probabilidad de que un efecto como este pueda surgir por azar. 6 quásares pudieron ser observados con ambos telescopios, por lo que sirvieron para tener una idea clara de los errores de medida.

Si la CEF realmente varía con el espacio, podría representar una manera de estudiar las esquivas “dimensiones superiores” que predicen muchas teorías, pero que están más allá del alcance de los aceleradores de partículas de la Tierra. En

Julian Berengut y Victor Flambaum (uno de los coautores con Webb y King del artículo que nos ocupa), también de la Universidad de Nuevas Gales del Sur, apuntan en un artículo publicado [2] en paralelo que se podría obtener una comprobación independiente a partir de ensayos de laboratorio empleando relojes atómicos sólo ligeramente mejores de los que ya existen. Estos relojes mostrarían cambios en su regularidad conforme el Sistema Solar se moviese a través del universo. Si llegase una confirmación así, rompería uno de los principios fundamentales de la física, la asunción de que las leyes físicas son iguales siempre y en todo lugar.

Referencias:

[1]

J. K. Webb, J. A. King, M. T. Murphy, V. V. Flambaum, R. F. Carswell, & M. B. Bainbridge (2010). Evidence for spatial variation of the fine structure constant Physical Review Letters arXiv: 1008.3907v1

[2]

clocks, Oklo, meteorites, and cosmological phenomena Physical Review Letters arXiv: 1008.3957v1